Cual es errónea Resumidas o Rresumidas?

La palabra correcta es Resumidas. Sin Embargo Rresumidas se trata de un error ortográfico.

La falta ortográfica detectada en la palabra rresumidas es que se ha eliminado o se ha añadido la letra r a la palabra resumidas

Más información sobre la palabra Resumidas en internet

Resumidas en la RAE.

Resumidas en Word Reference.

Resumidas en la wikipedia.

Sinonimos de Resumidas.

El Español es una gran familia

Reglas relacionadas con los errores de r

Las Reglas Ortográficas de la R y la RR

Entre vocales, se escribe r cuando su sonido es suave, y rr, cuando es fuerte aunque sea una palabra derivada o compuesta que en su forma simple lleve r inicial. Por ejemplo: ligeras, horrores, antirreglamentario.

En castellano no es posible usar más de dos r

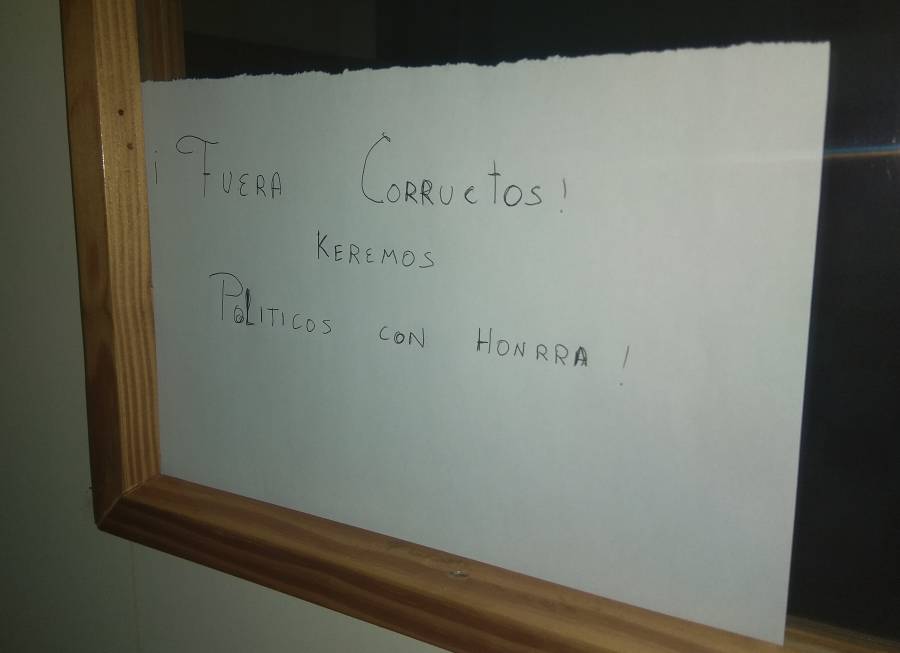

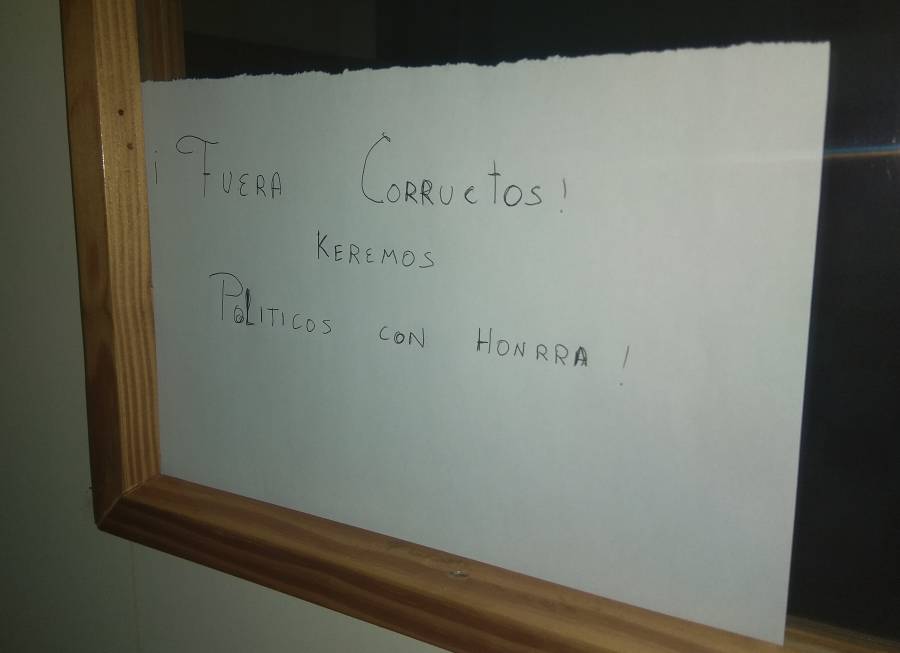

Mira que burrada ortográfica hemos encontrado con la letra r

Mira que burrada ortográfica hemos encontrado con la letra r Algunas Frases de libros en las que aparece resumidas

La palabra resumidas puede ser considerada correcta por su aparición en estas obras maestras de la literatura.

En la línea 10046

del libro La Regenta

del afamado autor Leopoldo Alas «Clarín»

... En resumidas cuentas, estaba pasando un mal rato. ...

En la línea 15144

del libro La Regenta

del afamado autor Leopoldo Alas «Clarín»

... ¿Me entiende usted? Finge que se alborota por defender su honor que, en resumidas cuentas, aquí nadie se atreve a amenazar seriamente, y lo que en rigor la irrita, es mi frialdad. ...

En la línea 1574

del libro Fortunata y Jacinta

del afamado autor Benito Pérez Galdós

... —Pues anoche… estuve en el Suizo hasta las diez. Después me fui un rato al Real, y al salir ocurriome pasar por Praga a ver si estaba allí Joaquín Pez, a quien tenía que decir una cosa. Entro y lo primero que me veo es una pareja… en las mesas de la derecha… Quedeme mirando como un bobo… Eran un señor y una mujer vestida con una elegancia… ¿cómo te diré?, con una elegancia improvisada. «Yo conozco esa cara», fue lo primero que se me ocurrió. Y al instante caí… «¡Pero si es esa condenada de Fortunata!». Por mucho que yo te diga, no puedes formarte idea de la metamorfosis… Tendrías que verla por tus propios ojos. Está de rechupete. De fijo que ha estado en París, porque sin pasar por allí no se hacen ciertas transformaciones. Púseme todo lo cerca posible, esperando oírla hablar. «¿Cómo hablará?» me decía yo. Porque el talle y el corsé, cuando hay dentro calidad, los arreglan los modistos fácilmente; pero lo que es el lenguaje… Chico, habías de verla y te quedarías lelo, como yo. Dirías que su elegancia es de lance y que no tiene aire de señora… Convenido; no tiene aire de señora; ni falta… pero eso no quita que tenga un aire seductor, capaz de… Vamos, que si la ves, tiras piedras. Te acordarás de aquel cuerpo sin igual, de aquel busto estatuario, de esos que se dan en el pueblo y mueren en la oscuridad cuando la civilización no los busca y los presenta. Cuántas veces lo dijimos: «¡Si este busto supiera explotarse… !». Pues ¡hala!, ya lo tienes en perfecta explotación. ¿Te acuerdas de lo que sostenías?… «El pueblo es la cantera. De él salen las grandes ideas y las grandes bellezas. Viene luego la inteligencia, el arte, la mano de obra, saca el bloque, lo talla»… Pues chico, ahí la tienes bien labrada… ¡Qué líneas tan primorosas!… Por supuesto, hablando, de fijo que mete la pata. Yo me acercaba con disimulo. Comprendí que me había conocido y que mis miradas la cohibían… ¡Pobrecilla! Lo elegante no le quitaba lo ordinario, aquel no sé qué de pueblo, cierta timidez que se combina no sé cómo con el descaro, la conciencia de valer muy poco, pero muy poco, moral e intelectualmente, unida a la seguridad de esclavizar… ¡ah, bribonas!, a los que valemos más que ellas… digo, no me atrevo a afirmar que valgamos más, como no sea por la forma… En resumidas cuentas, chico, está que ahuma. Yo pensaba en la cantidad de agua que había precedido a la transformación. Pero ¡ah!, las mujeres aprenden esto muy pronto. Son el mismo demonio para asimilarse todo lo que es del reino de la toilette. En cambio, yo apostaría que no ha aprendido a leer… Son así; luego dicen que si las pervertimos. Pues volviendo a lo mismo, la metamorfosis es completa. Agua, figurines, la fácil costumbre de emperejilarse; después seda, terciopelo, el sombrerito… ...

En la línea 2829

del libro Fortunata y Jacinta

del afamado autor Benito Pérez Galdós

... «En resumidas cuentas—le decía él—, eres una inocentona. Pero, di, ¿no te gusta el lujo?». ...

En la línea 3034

del libro Fortunata y Jacinta

del afamado autor Benito Pérez Galdós

... —Ya… la historia de siempre. Si me la sé de memoria… Que quieren sólo a aquel y no pueden desterrarlo del pensamiento, y que patatín y que patatán… En fin, todo ello no es más que falta de conciencia, podredumbre del corazón, subterfugios del pecado. ¡Ay, qué mujeres! Saben que es preciso vencer y desarraigar las pasiones; pues no señor, siempre aferradas a la ilusioncita… Tijeretas han de ser… En resumidas cuentas, que usted no quiere salvarse. La pusimos en el camino de la regeneración, y le ha faltado tiempo para echarse por los senderos de la cabra. ¡Al monte, hija, al monte! Bueno; allá se entenderá usted con Dios. Ya me estoy riendo del chasco que se va usted a llevar. Porque ahora, como si lo viera, se lanzará otra vez a la vida libre. Divertirse… ¡ea!… Por de pronto habrá un arreglito, y ese tunante le dará alguna protección; tendrá usted casa en que vivir… Y ahora que me acuerdo, ¿ese hombre es casado? ...

En la línea 3384

del libro Fortunata y Jacinta

del afamado autor Benito Pérez Galdós

... —Ha venido a visitarme, y esta es la tercera vez… Es un señor muy bueno y muy fino. ¿Qué te crees, que viene a hacerme el amor? ¡Qué tontito! Pero en resumidas cuentas, si te parece que no debo recibirle, no lo haré más. Y aquí paz… ...

En la línea 1173

del libro Grandes Esperanzas

del afamado autor Charles Dickens

... Dije a Biddy que quería pasear un poco más, y así lo hicimos hasta que la tarde de verano desapareció ante el crepúsculo, que fue muy hermoso. Yo empecé a reflexionar si, en resumidas cuentas, estaba ahora situado de un modo más natural y agradable que jugando a los naipes a la luz de las bujías en la habitación de los relojes parados y siendo despreciado por Estella. Creí que lo mejor para mí sería olvidar a Estella por completo, así como los demás recuerdos y fantasías, y empezar a trabajar, decidido a que me gustara lo que tenía que hacer, aplicarme a ello y sacar el mejor partido posible. Dudé acerca de que si Estella estuviese a mi lado, en vez de Biddy, tal vez entonces me sentiría desdichado. Tuve que confesarme que estaba seguro de que sería así, y por eso no pude menos que decirme: ...

En la línea 2006

del libro Grandes Esperanzas

del afamado autor Charles Dickens

... Como me había acostumbrado ya a mis esperanzas, empecé, insensiblemente, a notar su efecto sobre mí mismo y sobre los que me rodeaban. Me esforzaba en disimularme todo lo posible la influencia de aquéllas en mi propio carácter, pero comprendía perfectamente que no era en manera alguna beneficiosa para mí. Vivía en un estado de crónica inquietud con respecto a mi conducta para con Joe. Tampoco mi conciencia se sentía tranquila con respecto a Biddy: Cuando me despertaba por las noches, como Camilla, solía decirme, con ánimo deprimido, que habría sido mucho más feliz y mejor si nunca hubiese visto el rostro de la señorita Havisham y llegara a la virilidad contento y satisfecho con ser socio de Joe, en la honrada y vieja fragua. Muchas veces, en las veladas, cuando estaba solo y sentado ante el fuego, me decía que, en resumidas cuentas, no había otro fuego como el de la forja y el de la cocina de mi propio hogar. Sin embargo, Estella era de tal modo inseparable de mi intranquilidad mental, que, realmente, yo sentía ciertas dudas acerca de la parte que a mí mismo me correspondía en ello. Es decir, que, suponiendo que yo no tuviera esperanzas y, sin embargo, Estella hubiese ocupado mi mente, yo no habría podido precisar a mi satisfaccion si eso habría sido mejor para mí. No tropezaba con tal dificultad con respecto a la influencia de mi posición sobre otros, y así percibía, aunque tal vez débilmente, que no era beneficioso para nadie y, 130 sobre todo, que no hacía ningun bien a Herbert. Mis hábitos de despilfarro inclinaban a su débil naturaleza a hacer gastos que no podía soportar y corrompían la sencillez de su vida, arrebatándole la paz con ansiedades y pesares. No sentía el menor remordimiento por haber inducido a las otras ramas de la familia Pocket a que practicasen las pobres artes a que se dedicaban, porque todos ellos valían tan poco que, aun cuando yo dejara dormidas tales inclinaciones, cualquiera otra las habría despertado. Pero el caso de Herbert era muy diferente, y muchas veces me apenaba pensar que le había hecho un flaco servicio al recargar sus habitaciones, escasamente amuebladas, con trabajos inapropiados de tapicería y poniendo a su disposición al Vengador del chaleco color canario. Entonces, como medio infalible de salir de un apuro para entrar en otro mayor, empecé a contraer grandes deudas, y en cuanto me aventuré a recorrer este camino, Herbert no tuvo más remedio que seguirme. Por consejo de Startop presentamos nuestra candidatura en un club llamado Los Pinzones de la Enramada. Jamás he sabido cuál era el objeto de tal institución, a no ser que consistiera en que sus socios debían cenar opíparamente una vez cada quince días, pelearse entre sí lo mas posible después de cenar y ser la causa de que se emborrachasen, por lo menos, media docena de camareros. Me consta que estos agradables fines sociales se cumplían de un modo tan invariable que, según Herbert y yo entendimos, a nada más se refería el primer brindis que pronunciaban los socios, y que decía: «Caballeros: ojalá siempre reinen los sentimientos de amistad entre Los Pinzones de 1a Enramada.» Los Pinzones gastaban locamente su dinero (solíamos cenar en un hotel de «Covent Garden»), y el primer Pinzón a quien vi cuando tuve el honor de pertenecer a la «Enramada» fue Bentley Drummle; en aquel tiempo, éste iba dando tumbos por la ciudad en un coche de su propiedad y haciendo enormes estropicios en los postes y en las esquinas de las calles. De vez en cuando salía despedido de su propio carruaje, con la cabeza por delante, para ir a parar entre los caballeros, y en una ocasión le vi caer en la puerta de la «Enramada», aunque sin intención de ello, como si fuese un saco de carbón. Pero al hablar así me anticipo un poco, porque yo no era todavía un Pinzón ni podía serlo, de acuerdo con los sagrados reglamentos de la sociedad, hasta que fuese mayor de edad. Confiando en mis propios recursos, estaba dispuesto a tomar a mi cargo los gastos de Herbert; pero éste era orgulloso y yo no podía hacerle siquiera tal proposición. Por eso el pobre luchaba con toda clase de dificultades y continuaba observando alrededor de él. Cuando, gradualmente, adquirimos la costumbre de acostarnos a altas horas de la noche y de pasar el tiempo con toda suerte de trasnochadores, noté que, al desayuno, Herbert observaba alrededor con mirada llena de desaliento; empezaba a mirar con mayor confianza hacia el mediodía; volvia a desalentarse antes de la cena, aunque después de ésta parecía advertir claramente la posibilidad de realizar un capital; y, hasta la medianoche, estaba seguro de alcanzarlo. Sin embargo, a las dos de la madrugada estaba tan desalentado otra vez, que no hablaba más que de comprarse un rifle y marcharse a América con objeto de obligar a los búfalos a que fuesen ellos los autores de su fortuna. Yo solía pasar en Hammersmith la mitad de la semana, y entonces hacía visitas a Richmond, aunque cada vez más espaciadas. Cuando estaba en Hammersmith, Herbert iba allá con frecuencia, y me parece que en tales ocasiones su padre sentía, a veces, la impresión pasajera de que aún no se había presentado la oportunidad que su hijo esperaba. Pero, entre el desorden que reinaba en la familia, no era muy importante lo que pudiera suceder a Herbert. Mientras tanto, el señor Pocket tenía cada día el cabello más gris y con mayor frecuencia que antes trataba de levantarse a sí mismo por el cabello, para sobreponerse a sus propias perplejidades, en tanto que la señora Pocket echaba la zancadilla a toda la familia con su taburete, leía continuamente su libro acerca de la nobleza, perdía su pañuelo, hablaba de su abuelito y demostraba prácticamente sus ideas acerca de la educación de los hijos, mandándolos a la cama en cuanto se presentaban ante ella. Y como ahora estoy generalizando un período de mi vida con objeto de allanar mi propio camino, no puedo hacer nada mejor que concretar la descripción de nuestras costumbres y modo de vivir en la Posada de Barnard. Gastábamos tanto dinero como podíamos y, en cambio, recibíamos tan poco como la gente podía darnos. Casi siempre estábamos aburridos; nos sentíamos desdichados, y la mayoría de nuestros amigos y conocidos se hallaban en la misma situación. Entre nosotros había alegre ficción de que nos divertíamos constantemente, y tambien la verdad esquelética de que nunca lo lograbamos. Y, según creo, nuestro caso era, en resumidas cuentas, en extremo corriente. Cada mañana, y siempre con nuevo talante, Herbert iba a la City para observar alrededor de él. Con frecuencia, yo le visitaba en aquella habitacion trasera y oscura, donde estaba acompañado por una gran botella de tinta, un perchero para sombreros, un cubo para el carbón, una caja de cordel, un almanaque, un 131 pupitre, un taburete y una regla. Y no recuerdo haberle visto hacer otra cosa sino observar alrededor. Si todos hiciéramos lo que nos proponemos con la misma fidelidad con que Herbert cumplía sus propósitos, viviríamos sin duda alguna en una republica de las virtudes. No tenía nada más que hacer el pobre muchacho, a excepción de que, a determinada hora de la tarde, debía ir al Lloyd, en cumplimiento de la ceremonia de ver a su principal, según imagino. No hacía nunca nada que se relacionara con el Lloyd, según pude percatarme, salvo el regresar a su oficina. Cuando consideraba que su situación era en extremo seria y que, positivamente, debía encontrar una oportunidad, se iba a la Bolsa a la hora de sesion, y allí empezaba a pasear entrando y saliendo, cual si bailase una triste contradanza entre aquellos magnates allí reunidos. - He observado - me dijo un día Herbert al llegar a casa para comer, en una de aquellas ocasiones especiales, - Haendel, que las oportunidades no se presentan a uno, sino que es preciso ir en busca de ellas. Por eso yo he ido a buscarla. Si hubiéramos estado menos unidos, creo que habríamos llegado a odiarnos todas las mañanas con la mayor regularidad. En aquel período de arrepentimiento, yo detestaba nuestras habitaciones más de lo que podría expresar con palabras, y no podía soportar el ver siquiera la librea del Vengador, quien tenía entonces un aspecto más costoso y menos remunerador que en cualquier otro momento de las veinticuatro horas del día. A medida que nos hundíamos más y más en las deudas, los almuerzos eran cada día menos substanciosos, y en una ocasión, a la hora del almuerzo, fuimos amenazados, aunque por carta, con procedimientos legales «bastante relacionados con las joyas», según habría podido decir el periódico de mi país. Y hasta incluso, un día, cogí al Vengador por su cuello azul y lo sacudí levantándolo en vilo, de modo que al estar en el aire parecía un Cupido con botas altas, por presumir o suponer que necesitábamos un panecillo. Ciertos días, bastante inciertos porque dependían de nuestro humor, yo decía a Herbert, como si hubiese hecho un notable descubrimiento: - Mi querido Herbert, llevamos muy mal camino. - Mi querido Haendel - me contestaba Herbert con la mayor sinceridad, - tal vez no me creerás, pero, por extraña coincidencia, estaba a punto de pronunciar esas mismas palabras. - Pues, en tal caso, Herbert - le contestaba yo, - vamos a examinar nuestros asuntos. Nos satisfacía mucho tomar esta resolución. Yo siempre pensé que éste era el modo de tratar los negocios y tal el camino de examinar los nuestros, así como el de agarrar por el cuello a nuestro enemigo. Y me consta que Herbert opinaba igual. Pedíamos algunos platos especiales para comer, con una botella de vino que se salía de lo corriente, a fin de que nuestros cerebros estuviesen reconfortados para tal ocasión y pudiésemos dar en el blanco. Una vez terminada la comida, sacábamos unas cuantas plumas, gran cantidad de tinta y de papel de escribir, así como de papel secante. Nos resultaba muy agradable disponer de una buena cantidad de papel. Yo entonces tomaba una hoja y, en la parte superior y con buena letra, escribía la cabecera: «Memorándum de las deudas de Pip». Añadía luego, cuidadosamente, el nombre de la Posada de Barnard y la fecha. Herbert tomaba tambien una hoja de papel y con las mismas formalidades escribía: «Memorándum de las deudas de Herbert». Cada uno de nosotros consultaba entonces un confuso montón de papeles que tenía al lado y que hasta entonces habían sido desordenadamente guardados en los cajones, desgastados por tanto permanecer en los bolsillos, medio quemados para encender bujias, metidos durante semanas enteras entre el marco y el espejo y estropeados de mil maneras distintas. El chirrido de nuestras plumas al correr sobre el papel nos causaba verdadero contento, de tal manera que a veces me resultaba dificil advertir la necesaria diferencia existente entre aquel proceder absolutamente comercial y el verdadero pago de las deudas. Y con respecto a su carácter meritorio, ambas cosas parecían absolutamente iguales. Después de escribir un rato, yo solía preguntar a Herbert cómo andaba en su trabajo, y mi compañero se rascaba la cabeza con triste ademán al contemplar las cantidades que se iban acumulando ante su vista. - Todo eso ya sube, Haendel - decía entonces Herbert, - a fe mía que ya sube a… - Ten firmeza, Herbert - le replicaba manejando con la mayor asiduidad mi propia pluma. - Mira los hechos cara a cara. Examina bien tus asuntos. Contempla su estado con serenidad. - Así lo haría, Haendel, pero ellos, en cambio, me miran muy confusos. Sin embargo, mis maneras resueltas lograban el objeto propuesto, y Herbert continuaba trabajando. Después de un rato abandonaba nuevamente su tarea con la excusa de que no había anotado la factura de Cobbs, de Lobbs, de Nobbs u otra cualquiera, segun fuese el caso. - Si es así, Herbert, haz un cálculo. Señala una cantidad en cifras redondas y escríbela. 132 - Eres un hombre de recursos - contestaba mi amigo, lleno de admiración. - En realidad, tus facultades comerciales son muy notables. Yo también lo creía así. En tales ocasiones me di a mí mismo la reputación de un magnífico hombre de negocios, rápido, decisivo, enérgico, claro y dotado de la mayor sangre fría. En cuanto había anotado en la lista todas mis responsabilidades, comparaba cada una de las cantidades con la factura correspondiente y le ponía la señal de haberlo hecho. La aprobación que a mí mismo me daba en cuanto comprobaba cada una de las sumas anotadas me producía una sensación voluptuosa. Cuando ya había terminado la comprobación, doblaba uniformemente las facturas, ponía la suma en la parte posterior y con todas ellas formaba un paquetito simétrico. Luego hacía lo mismo en beneficio de Herbert (que con la mayor modestia aseguraba no tener ingenio administrativo), y al terminar experimentaba la sensación de haber aclarado considerablemente sus asuntos. Mis costumbres comerciales tenían otro detalle brillante, que yo llamaba «dejar un margen». Por ejemplo, suponiendo que las deudas de Herbert ascendiesen a ciento sesenta y cuatro libras esterlinas, cuatro chelines y dos peniques, yo decía: «Dejemos un margen y calculemos las deudas en doscientas libras redondas.» O, en caso de que las mías fuesen cuatro veces mayores, también «dejaba un margen» y las calculaba en setecientas libras. Tenía una alta opinion de la sabiduría de dejar aquel margen, pero he de confesar, al recordar aquellos días, que esto nos costaba bastante dinero. Porque inmediatamente contraíamos nuevas deudas por valor del margen calculado, y algunas veces, penetrados de la libertad y de la solvencia que nos atribuía, llegábamos muy pronto a otro margen. Pero había, después de tal examen de nuestros asuntos, unos días de tranquilidad, de sentimientos virtuosos y que me daban, mientras tanto, una admirable opinión de mí mismo. Lisonjeado por mi conducta y por mi método, como asimismo por los cumplidos de Herbert, guardaba el paquetito simétrico de sus facturas y también el de las mías en la mesa que tenia delante, entre nuestra provisión de papel en blanco, y experimentaba casi la sensación de constituir un banco de alguna clase, en vez de ser tan sólo un individuo particular. En tan solemnes ocasiones cerrábamos a piedra y lodo nuestra puerta exterior, a fin de no ser interrumpidos. Una noche hallábame en tan sereno estado, cuando oímos el roce de una carta que acababan de deslizar por la expresada puerta y que luego cayó al suelo. - Es para ti, Haendel - dijo Herbert yendo a buscarla y regresando con ella -. Y espero que no será nada importante. - Esto último era una alusión a la faja de luto que había en el sobre. La carta la firmaba la razón social «Trabb & Co.» y su contenido era muy sencillo. Decía que yo era un distinguido señor y me informaba de que la señora J. Gargery había muerto el lunes último, a las seis y veinte de la tarde, y que se me esperaba para concurrir al entierro el lunes siguiente a las tres de la tarde. ...

En la línea 2006

del libro Grandes Esperanzas

del afamado autor Charles Dickens

... Como me había acostumbrado ya a mis esperanzas, empecé, insensiblemente, a notar su efecto sobre mí mismo y sobre los que me rodeaban. Me esforzaba en disimularme todo lo posible la influencia de aquéllas en mi propio carácter, pero comprendía perfectamente que no era en manera alguna beneficiosa para mí. Vivía en un estado de crónica inquietud con respecto a mi conducta para con Joe. Tampoco mi conciencia se sentía tranquila con respecto a Biddy: Cuando me despertaba por las noches, como Camilla, solía decirme, con ánimo deprimido, que habría sido mucho más feliz y mejor si nunca hubiese visto el rostro de la señorita Havisham y llegara a la virilidad contento y satisfecho con ser socio de Joe, en la honrada y vieja fragua. Muchas veces, en las veladas, cuando estaba solo y sentado ante el fuego, me decía que, en resumidas cuentas, no había otro fuego como el de la forja y el de la cocina de mi propio hogar. Sin embargo, Estella era de tal modo inseparable de mi intranquilidad mental, que, realmente, yo sentía ciertas dudas acerca de la parte que a mí mismo me correspondía en ello. Es decir, que, suponiendo que yo no tuviera esperanzas y, sin embargo, Estella hubiese ocupado mi mente, yo no habría podido precisar a mi satisfaccion si eso habría sido mejor para mí. No tropezaba con tal dificultad con respecto a la influencia de mi posición sobre otros, y así percibía, aunque tal vez débilmente, que no era beneficioso para nadie y, 130 sobre todo, que no hacía ningun bien a Herbert. Mis hábitos de despilfarro inclinaban a su débil naturaleza a hacer gastos que no podía soportar y corrompían la sencillez de su vida, arrebatándole la paz con ansiedades y pesares. No sentía el menor remordimiento por haber inducido a las otras ramas de la familia Pocket a que practicasen las pobres artes a que se dedicaban, porque todos ellos valían tan poco que, aun cuando yo dejara dormidas tales inclinaciones, cualquiera otra las habría despertado. Pero el caso de Herbert era muy diferente, y muchas veces me apenaba pensar que le había hecho un flaco servicio al recargar sus habitaciones, escasamente amuebladas, con trabajos inapropiados de tapicería y poniendo a su disposición al Vengador del chaleco color canario. Entonces, como medio infalible de salir de un apuro para entrar en otro mayor, empecé a contraer grandes deudas, y en cuanto me aventuré a recorrer este camino, Herbert no tuvo más remedio que seguirme. Por consejo de Startop presentamos nuestra candidatura en un club llamado Los Pinzones de la Enramada. Jamás he sabido cuál era el objeto de tal institución, a no ser que consistiera en que sus socios debían cenar opíparamente una vez cada quince días, pelearse entre sí lo mas posible después de cenar y ser la causa de que se emborrachasen, por lo menos, media docena de camareros. Me consta que estos agradables fines sociales se cumplían de un modo tan invariable que, según Herbert y yo entendimos, a nada más se refería el primer brindis que pronunciaban los socios, y que decía: «Caballeros: ojalá siempre reinen los sentimientos de amistad entre Los Pinzones de 1a Enramada.» Los Pinzones gastaban locamente su dinero (solíamos cenar en un hotel de «Covent Garden»), y el primer Pinzón a quien vi cuando tuve el honor de pertenecer a la «Enramada» fue Bentley Drummle; en aquel tiempo, éste iba dando tumbos por la ciudad en un coche de su propiedad y haciendo enormes estropicios en los postes y en las esquinas de las calles. De vez en cuando salía despedido de su propio carruaje, con la cabeza por delante, para ir a parar entre los caballeros, y en una ocasión le vi caer en la puerta de la «Enramada», aunque sin intención de ello, como si fuese un saco de carbón. Pero al hablar así me anticipo un poco, porque yo no era todavía un Pinzón ni podía serlo, de acuerdo con los sagrados reglamentos de la sociedad, hasta que fuese mayor de edad. Confiando en mis propios recursos, estaba dispuesto a tomar a mi cargo los gastos de Herbert; pero éste era orgulloso y yo no podía hacerle siquiera tal proposición. Por eso el pobre luchaba con toda clase de dificultades y continuaba observando alrededor de él. Cuando, gradualmente, adquirimos la costumbre de acostarnos a altas horas de la noche y de pasar el tiempo con toda suerte de trasnochadores, noté que, al desayuno, Herbert observaba alrededor con mirada llena de desaliento; empezaba a mirar con mayor confianza hacia el mediodía; volvia a desalentarse antes de la cena, aunque después de ésta parecía advertir claramente la posibilidad de realizar un capital; y, hasta la medianoche, estaba seguro de alcanzarlo. Sin embargo, a las dos de la madrugada estaba tan desalentado otra vez, que no hablaba más que de comprarse un rifle y marcharse a América con objeto de obligar a los búfalos a que fuesen ellos los autores de su fortuna. Yo solía pasar en Hammersmith la mitad de la semana, y entonces hacía visitas a Richmond, aunque cada vez más espaciadas. Cuando estaba en Hammersmith, Herbert iba allá con frecuencia, y me parece que en tales ocasiones su padre sentía, a veces, la impresión pasajera de que aún no se había presentado la oportunidad que su hijo esperaba. Pero, entre el desorden que reinaba en la familia, no era muy importante lo que pudiera suceder a Herbert. Mientras tanto, el señor Pocket tenía cada día el cabello más gris y con mayor frecuencia que antes trataba de levantarse a sí mismo por el cabello, para sobreponerse a sus propias perplejidades, en tanto que la señora Pocket echaba la zancadilla a toda la familia con su taburete, leía continuamente su libro acerca de la nobleza, perdía su pañuelo, hablaba de su abuelito y demostraba prácticamente sus ideas acerca de la educación de los hijos, mandándolos a la cama en cuanto se presentaban ante ella. Y como ahora estoy generalizando un período de mi vida con objeto de allanar mi propio camino, no puedo hacer nada mejor que concretar la descripción de nuestras costumbres y modo de vivir en la Posada de Barnard. Gastábamos tanto dinero como podíamos y, en cambio, recibíamos tan poco como la gente podía darnos. Casi siempre estábamos aburridos; nos sentíamos desdichados, y la mayoría de nuestros amigos y conocidos se hallaban en la misma situación. Entre nosotros había alegre ficción de que nos divertíamos constantemente, y tambien la verdad esquelética de que nunca lo lograbamos. Y, según creo, nuestro caso era, en resumidas cuentas, en extremo corriente. Cada mañana, y siempre con nuevo talante, Herbert iba a la City para observar alrededor de él. Con frecuencia, yo le visitaba en aquella habitacion trasera y oscura, donde estaba acompañado por una gran botella de tinta, un perchero para sombreros, un cubo para el carbón, una caja de cordel, un almanaque, un 131 pupitre, un taburete y una regla. Y no recuerdo haberle visto hacer otra cosa sino observar alrededor. Si todos hiciéramos lo que nos proponemos con la misma fidelidad con que Herbert cumplía sus propósitos, viviríamos sin duda alguna en una republica de las virtudes. No tenía nada más que hacer el pobre muchacho, a excepción de que, a determinada hora de la tarde, debía ir al Lloyd, en cumplimiento de la ceremonia de ver a su principal, según imagino. No hacía nunca nada que se relacionara con el Lloyd, según pude percatarme, salvo el regresar a su oficina. Cuando consideraba que su situación era en extremo seria y que, positivamente, debía encontrar una oportunidad, se iba a la Bolsa a la hora de sesion, y allí empezaba a pasear entrando y saliendo, cual si bailase una triste contradanza entre aquellos magnates allí reunidos. - He observado - me dijo un día Herbert al llegar a casa para comer, en una de aquellas ocasiones especiales, - Haendel, que las oportunidades no se presentan a uno, sino que es preciso ir en busca de ellas. Por eso yo he ido a buscarla. Si hubiéramos estado menos unidos, creo que habríamos llegado a odiarnos todas las mañanas con la mayor regularidad. En aquel período de arrepentimiento, yo detestaba nuestras habitaciones más de lo que podría expresar con palabras, y no podía soportar el ver siquiera la librea del Vengador, quien tenía entonces un aspecto más costoso y menos remunerador que en cualquier otro momento de las veinticuatro horas del día. A medida que nos hundíamos más y más en las deudas, los almuerzos eran cada día menos substanciosos, y en una ocasión, a la hora del almuerzo, fuimos amenazados, aunque por carta, con procedimientos legales «bastante relacionados con las joyas», según habría podido decir el periódico de mi país. Y hasta incluso, un día, cogí al Vengador por su cuello azul y lo sacudí levantándolo en vilo, de modo que al estar en el aire parecía un Cupido con botas altas, por presumir o suponer que necesitábamos un panecillo. Ciertos días, bastante inciertos porque dependían de nuestro humor, yo decía a Herbert, como si hubiese hecho un notable descubrimiento: - Mi querido Herbert, llevamos muy mal camino. - Mi querido Haendel - me contestaba Herbert con la mayor sinceridad, - tal vez no me creerás, pero, por extraña coincidencia, estaba a punto de pronunciar esas mismas palabras. - Pues, en tal caso, Herbert - le contestaba yo, - vamos a examinar nuestros asuntos. Nos satisfacía mucho tomar esta resolución. Yo siempre pensé que éste era el modo de tratar los negocios y tal el camino de examinar los nuestros, así como el de agarrar por el cuello a nuestro enemigo. Y me consta que Herbert opinaba igual. Pedíamos algunos platos especiales para comer, con una botella de vino que se salía de lo corriente, a fin de que nuestros cerebros estuviesen reconfortados para tal ocasión y pudiésemos dar en el blanco. Una vez terminada la comida, sacábamos unas cuantas plumas, gran cantidad de tinta y de papel de escribir, así como de papel secante. Nos resultaba muy agradable disponer de una buena cantidad de papel. Yo entonces tomaba una hoja y, en la parte superior y con buena letra, escribía la cabecera: «Memorándum de las deudas de Pip». Añadía luego, cuidadosamente, el nombre de la Posada de Barnard y la fecha. Herbert tomaba tambien una hoja de papel y con las mismas formalidades escribía: «Memorándum de las deudas de Herbert». Cada uno de nosotros consultaba entonces un confuso montón de papeles que tenía al lado y que hasta entonces habían sido desordenadamente guardados en los cajones, desgastados por tanto permanecer en los bolsillos, medio quemados para encender bujias, metidos durante semanas enteras entre el marco y el espejo y estropeados de mil maneras distintas. El chirrido de nuestras plumas al correr sobre el papel nos causaba verdadero contento, de tal manera que a veces me resultaba dificil advertir la necesaria diferencia existente entre aquel proceder absolutamente comercial y el verdadero pago de las deudas. Y con respecto a su carácter meritorio, ambas cosas parecían absolutamente iguales. Después de escribir un rato, yo solía preguntar a Herbert cómo andaba en su trabajo, y mi compañero se rascaba la cabeza con triste ademán al contemplar las cantidades que se iban acumulando ante su vista. - Todo eso ya sube, Haendel - decía entonces Herbert, - a fe mía que ya sube a… - Ten firmeza, Herbert - le replicaba manejando con la mayor asiduidad mi propia pluma. - Mira los hechos cara a cara. Examina bien tus asuntos. Contempla su estado con serenidad. - Así lo haría, Haendel, pero ellos, en cambio, me miran muy confusos. Sin embargo, mis maneras resueltas lograban el objeto propuesto, y Herbert continuaba trabajando. Después de un rato abandonaba nuevamente su tarea con la excusa de que no había anotado la factura de Cobbs, de Lobbs, de Nobbs u otra cualquiera, segun fuese el caso. - Si es así, Herbert, haz un cálculo. Señala una cantidad en cifras redondas y escríbela. 132 - Eres un hombre de recursos - contestaba mi amigo, lleno de admiración. - En realidad, tus facultades comerciales son muy notables. Yo también lo creía así. En tales ocasiones me di a mí mismo la reputación de un magnífico hombre de negocios, rápido, decisivo, enérgico, claro y dotado de la mayor sangre fría. En cuanto había anotado en la lista todas mis responsabilidades, comparaba cada una de las cantidades con la factura correspondiente y le ponía la señal de haberlo hecho. La aprobación que a mí mismo me daba en cuanto comprobaba cada una de las sumas anotadas me producía una sensación voluptuosa. Cuando ya había terminado la comprobación, doblaba uniformemente las facturas, ponía la suma en la parte posterior y con todas ellas formaba un paquetito simétrico. Luego hacía lo mismo en beneficio de Herbert (que con la mayor modestia aseguraba no tener ingenio administrativo), y al terminar experimentaba la sensación de haber aclarado considerablemente sus asuntos. Mis costumbres comerciales tenían otro detalle brillante, que yo llamaba «dejar un margen». Por ejemplo, suponiendo que las deudas de Herbert ascendiesen a ciento sesenta y cuatro libras esterlinas, cuatro chelines y dos peniques, yo decía: «Dejemos un margen y calculemos las deudas en doscientas libras redondas.» O, en caso de que las mías fuesen cuatro veces mayores, también «dejaba un margen» y las calculaba en setecientas libras. Tenía una alta opinion de la sabiduría de dejar aquel margen, pero he de confesar, al recordar aquellos días, que esto nos costaba bastante dinero. Porque inmediatamente contraíamos nuevas deudas por valor del margen calculado, y algunas veces, penetrados de la libertad y de la solvencia que nos atribuía, llegábamos muy pronto a otro margen. Pero había, después de tal examen de nuestros asuntos, unos días de tranquilidad, de sentimientos virtuosos y que me daban, mientras tanto, una admirable opinión de mí mismo. Lisonjeado por mi conducta y por mi método, como asimismo por los cumplidos de Herbert, guardaba el paquetito simétrico de sus facturas y también el de las mías en la mesa que tenia delante, entre nuestra provisión de papel en blanco, y experimentaba casi la sensación de constituir un banco de alguna clase, en vez de ser tan sólo un individuo particular. En tan solemnes ocasiones cerrábamos a piedra y lodo nuestra puerta exterior, a fin de no ser interrumpidos. Una noche hallábame en tan sereno estado, cuando oímos el roce de una carta que acababan de deslizar por la expresada puerta y que luego cayó al suelo. - Es para ti, Haendel - dijo Herbert yendo a buscarla y regresando con ella -. Y espero que no será nada importante. - Esto último era una alusión a la faja de luto que había en el sobre. La carta la firmaba la razón social «Trabb & Co.» y su contenido era muy sencillo. Decía que yo era un distinguido señor y me informaba de que la señora J. Gargery había muerto el lunes último, a las seis y veinte de la tarde, y que se me esperaba para concurrir al entierro el lunes siguiente a las tres de la tarde. ...

En la línea 2045

del libro Grandes Esperanzas

del afamado autor Charles Dickens

... El movía la mano a un lado y tomaba un arma de fuego con el cañón provisto de abrazaderas de bronce. - ¿Conoces esto? - dijo apuntándome al mismo tiempo -. ¿Te acuerdas del lugar en que lo viste antes? ¡Habla, perro! - Sí - contesté. - Por tu culpa perdí aquel empleo. Tú fuiste el causante. ¡Habla! - No podía obrar de otra manera. - Eso hiciste, y ya habría sido bastante. ¿Cómo te atreviste a interponerte entre mí y la muchacha a quien yo quería? - ¿Cuándo hice tal cosa? - ¿Que cuándo la hiciste? ¿No fuiste tú quien siempre daba un mal nombre al viejo Orlick cuando estabas a su lado? - Tú mismo te lo diste; te lo ganaste con tus propios puños. Nada habría podido hacer yo contra ti si tú mismo no te hubieses granjeado mala fama. - ¡Mientes! Ya sabes que te esforzaste cuanto te fue posible, y que te gastaste todo el dinero necesario para procurar que yo tuviese que marcharme del país - dijo recordando las palabras que yo mismo dijera a Biddy en la última entrevista que tuve con ella. - Y ahora voy a decirte una cosa. Nunca te habría sido tan conveniente como esta noche el haberme obligado a abandonar el país, aunque para ello hubieses debido gastar veinte veces todo el dinero que tienes. Al mismo tiempo movía la cabeza, rugiendo como un tigre, y comprendí que decía la verdad. - ¿Qué te propones hacer conmigo? - Me propongo - dijo dando un fuerte puñetazo en la mesa y levantándose al mismo tiempo que caía su mano, como para dar más solemnidad a sus palabras, - me propongo quitarte la vida. Se inclinó hacia delante mirándome, abrió lentamente su mano, se la pasó por la boca, como si ésta se hubiera llenado de rabiosa baba por mi causa, y volvió a sentarse. - Siempre te pusiste en el camino del viejo Orlick desde que eras un niño. Pero esta noche dejarás de molestarme. El viejo Orlick ya no tendrá que soportarte por más tiempo. Estás muerto. Comprendí que había llegado al borde de mi tumba. Por un momento miré desesperado alrededor de mí, en busca de alguna oportunidad de escapar, pero no descubrí ninguna. - Y no solamente voy a hacer eso – añadió, - sino que no quiero que de ti quede un solo harapo ni un solo hueso. Meteré tu cadáver en el horno. Te llevaré a cuestas, y que la gente se figure de ti lo que quiera, porque jamás sabrán cómo acabaste la vida. Mi mente, con inconcebible rapidez, consideró las consecuencias de semejante muerte. El padre de Estella se figuraría que yo le había abandonado; él sería preso y moriría acusándome; el mismo Herbert llegaría a dudar de mí cuando comparase la carta que le había dejado con el hecho de que tan sólo había estado un momento en casa de la señorita Havisham; Joe y Biddy no sabrían jamás lo arrepentido que estuve aquella misma noche; nadie sabría nunca lo que yo habría sufrido, cuán fiel y leal me había propuesto ser en adelante y cuál fue mi horrible agonía. La muerte que tenía tan cerca era terrible, pero aún más terrible era la certeza de que después de mi fin se guardaría mal recuerdo de mí. Y tan rápidas eran mis ideas, que me vi a mí mismo despreciado por incontables generaciones futuras… , por los hijos de Estella y por los hijos de éstos… , en tanto que de los labios de mi enemigo surgían estas palabras: -Ahora, perro, antes de que te mate como a una bestia, pues eso es lo que quiero hacer y para eso te he atado como estás, voy a mirarte con atención. Eres mi enemigo mortal. Habíame pasado por la mente la idea de pedir socorro otra vez, aunque pocos sabían mejor que yo la solitaria naturaleza de aquel lugar y la inutilidad de esperar socorro de ninguna clase. Pero mientras se deleitaba ante mí con sus malas intenciones, el desprecio que sentía por aquel hombre indigno fue bastante para sellar mis labios. Por encima de todo estaba resuelto a no dirigirle ruego alguno y a morir resistiéndome cuanto pudiese, aunque podría poco. Suavizados mis sentimientos por el cruel extremo en que me hallaba; pidiendo humildemente perdón al cielo y con el corazón dolorido al pensar que no me había despedido de los que más quería y que nunca podría despedirme de ellos; sin que me fuese posible, tampoco, justificarme a sus ojos o pedirles perdón por mis lamentables errores, a pesar de todo eso, me habría sentido capaz de matar a Orlick, aun en el momento de mi muerte, en caso de que eso me hubiera sido posible. Él había bebido licor, y sus ojos estaban enrojecidos. En torno del cuello llevaba, colgada, una botella de hojalata, que yo conocía por haberla visto allí mismo cuando se disponía a comer y a beber. Llevó tal botella a sus labios y bebió furiosamente un trago de su contenido, y pude percibir el olor del alcohol, que animaba bestialmente su rostro. - ¡Perro! - dijo cruzando de nuevo los brazos. - El viejo Orlick va a decirte ahora una cosa. Tú fuiste la causa de la desgracia de tu deslenguada hermana. De nuevo mi mente, con inconcebible rapidez, examinó todos los detalles del ataque de que fue víctima mi hermana; recordó su enfermedad y su muerte, antes de que mi enemigo hubiese terminado de pronunciar su frase. - ¡Tú fuiste el asesino, maldito! - dije. 204 - Te digo que la culpa la tuviste tú. Te repito que ello se hizo por tu culpa - añadió tomando el arma de fuego y blandiéndola en el aire que nos separaba. - Me acerqué a ella por detrás, de la misma manera como te cogí a ti por la espalda. Y le di un golpe. La dejé por muerta, y si entonces hubiese tenido a mano un horno de cal como lo tengo ahora, con seguridad que no habría recobrado el sentido. Pero el asesino no fue el viejo Orlick, sino tú. Tú eras el niño mimado, y el viejo Orlick tenía que aguantar las reprensiones y los golpes. ¡El viejo Orlick, insultado y aporreado!, ¿eh? Ahora tú pagas por eso. Tuya fue la culpa de todo, y por eso vas a pagarlas todas juntas. Volvió a beber y se enfureció más todavía. Por el ruido que producía el líquido de la botella me di cuenta de que ya no quedaba mucho. Comprendí que bebía para cobrar ánimo y acabar conmigo de una vez. Sabía que cada gota de licor representaba una gota de mi vida. Y adiviné que cuando yo estuviese transformado en una parte del vapor que poco antes se había arrastrado hacia mí como si fuese un fantasma que quisiera avisarme de mi pronta muerte, él haría lo mismo que cuando acometió a mi hermana, es decir, apresurarse a ir a la ciudad para que le viesen ir por allá, de una parte a otra, y ponerse a beber en todas las tabernas. Mi rápida mente lo persiguió hasta la ciudad; me imaginé la calle en la que estaría él, y advertí el contraste que formaban las luces de aquélla y su vida con el solitario marjal por el que se arrastraba el blanco vapor en el cual yo me disolvería en breve. No solamente pude repasar en mi mente muchos, muchos años, mientras él pronunciaba media docena de frases, sino que éstas despertaron en mí vívidas imágenes y no palabras. En el excitado y exaltado estado de mi cerebro, no podía pensar en un lugar cualquiera sin verlo, ni tampoco acordarme de personas, sin que me pareciese estar contemplándolas. Imposible me sería exagerar la nitidez de estas imágenes, pero, sin embargo, al mismo tiempo, estaba tan atento a mi enemigo, que incluso me daba cuenta del más ligero movimiento de sus dedos. Cuando hubo bebido por segunda vez, se levantó del banco en que estaba sentado y empujó la mesa a un lado. Luego tomó la vela y, protegiendo sus ojos con su asesina mano, de manera que toda la luz se reflejara en mí, se quedó mirándome y aparentemente gozando con el espectáculo que yo le ofrecía. - Mira, perro, voy a decirte algo más. Fue Orlick el hombre con quien tropezaste una noche en tu escalera. Vi la escalera con las luces apagadas, contemplé las sombras que las barandas proyectaban sobre las paredes al ser iluminadas por el farol del vigilante. Vi las habitaciones que ya no volvería a habitar; aquí, una puerta abierta; más allá, otra cerrada, y, alrededor de mí, los muebles y todas las cosas que me eran familiares. - ¿Y para qué estaba allí el viejo Orlick? Voy a decirte algo más, perro. Tú y ella me habéis echado de esta comarca, por lo que se refiere a poder ganarme la vida, y por eso he adquirido nuevos compañeros y nuevos patronos. Uno me escribe las cartas que me conviene mandar. ¿Lo entiendes? Me escribe mis cartas. Escribe de cincuenta maneras distintas; no como tú, que no escribes más que de una. Decidí quitarte la vida el mismo día en que estuviste aquí para asistir al entierro de tu hermana. Pero no sabía cómo hacerlo sin peligro, y te he observado con la mayor atención, siguiéndote los pasos. Y el viejo Orlick estaba resuelto a apoderarse de ti de una manera u otra. Y mira, cuando te vigilaba, me encontré con tu tío Provis. ¿Qué te parece? ¡Con qué claridad se me presentó la vivienda de Provis! Éste se hallaba en sus habitaciones y ya era inútil la señal convenida. Y tanto él como la linda Clara, asi como la maternal mujer que la acompañaba, el viejo Bill Barney tendido de espaldas… , todos flotaban río abajo, en la misma corriente de mi vida que con la mayor rapidez me llevaba hacia el mar. - ¿Tú con un tío? Cuando te conocí en casa de Gargery eras un perrillo tan pequeño que podría haberte estrangulado con dos dedos, dejándote muerto (como tuve intenciones de hacer un domingo que te vi rondar por entre los árboles desmochados). Entonces no tenías ningún tío. No, ninguno. Pero luego el viejo Orlick se enteró de que tu tío había llevado en otros tiempos un grillete de hierro en la pierna, el mismo que un dia encontró limado, hace muchos años, y que se guardó para golpear con él a tu hermana, que cayó como un fardo, como vas a caer tú en breve. E impulsado por su salvajismo, me acercó tanto la bujía que tuve que volver el rostro para no quemarme. - ¡Ah! - exclamó riéndose y repitiendo la acción. - El gato escaldado, del agua fría huye, ¿no es verdad? El viejo Orlick estaba enterado de que sufriste quemaduras; sabía también que te disponías a hacer desaparecer a tu tío, y por eso te preparó esta trampa en que has caído. Ahora voy a decirte todavía algo más, perro, y ya será lo último. Hay alguien que es tan enemigo de tu tío Provis como el viejo Orlick lo es tuyo. Ya le dirán que ha perdido a su sobrino. Se lo dirán cuando ya no sea posible encontrar un solo trozo de ropa ni un hueso tuyo. Hay alguien que no podrá permitir que Magwitch (sí, conozco su nombre) viva en 205 el mismo país que él y que está tan enterado de lo que hacía cuando vivía en otras tierras, que no dejará de denunciarlo para ponerle en peligro. Tal vez es la misma persona capaz de escribir de cincuenta maneras distintas, al contrario que tú, que no sabes escribir más que de una. ¡Que tu tío Magwitch tenga cuidado de Compeyson y de la muerte que le espera! Volvió a acercarme la bujía al rostro, manchándome la piel y el cabello con el humo y dejándome deslumbrado por un instante; luego me volvió su vigorosa espalda cuando dejó la luz sobre la mesa. Yo había rezado una oración y, mentalmente, estuve en compañía de Joe, de Biddy y de Herbert, antes de que se volviese otra vez hacia mí. Había algunos pies de distancia entre la mesa y la pared, y en aquel espacio se movía hacia atrás y hacia delante. Parecía haber aumentado su extraordinaria fuerza mientras se agitaba con las manos colgantes a lo largo de sus robustos costados, los ojos ferozmente fijos en mí. Yo no tenía la más pequeña esperanza. A pesar de la rapidez de mis ideas y de la claridad de las imágenes que se me ofrecían, no pude dejar de comprender que, de no haber estado resuelto a matarme en breve, no me habría dicho todo lo que acababa de poner en mi conocimiento. De pronto se detuvo, quitó el corcho de la botella y lo tiró. A pesar de lo ligero que era, el ruido que hizo al caer me pareció propio de una bala de plomo. Volvió a beber lentamente, inclinando cada vez más la botella, y ya no me miró. Dejó caer las últimas gotas de licor en la palma de la mano y pasó la lengua por ella. Luego, impulsado por horrible furor, blasfemando de un modo espantoso, arrojó la botella y se inclinó, y en su mano vi un martillo de piedra, de largo y grueso mango. No me abandonó la decisión que había tomado, porque, sin pronunciar ninguna palabra de súplica, pedí socorro con todas mis fuerzas y luché cuanto pude por libertarme. Tan sólo podía mover la cabeza y las piernas, mas, sin embargo, luché con un vigor que hasta entonces no habría sospechado tener. Al mismo tiempo, oí voces que me contestaban, vi algunas personas y el resplandor de una luz que entraba en la casa; percibí gritos y tumulto, y observé que Orlick surgía de entre un grupo de hombres que luchaban, como si saliera del agua, y, saltando luego encima de la mesa, echaba a correr hacia la oscuridad de la noche. Después de unos momentos en que no me di cuenta de lo que ocurría, me vi desatado y en el suelo, en el mismo lugar, con mi cabeza apoyada en la rodilla de alguien. Mis ojos se fijaron en la escalera inmediata a la pared en cuanto recobré el sentido, pues los abrí antes de advertirlo mi mente, y así, al volver en mí dime cuenta de que allí mismo me había desmayado. Indiferente, al principio, para fijarme siquiera en lo que me rodeaba y en quién me sostenía, me quedé mirando a la escalera, cuando entre ella y yo se interpuso un rostro. Era el del aprendiz de Trabb. - Me parece que ya está bien - dijo con voz tranquila -, aunque bastante pálido. Al ser pronunciadas estas palabras se inclinó hacia mí el rostro del que me sostenía, y entonces vi que era… - ¡Herbert! ¡Dios mío! - ¡Cálmate, querido Haendel! ¡No te excites! - ¡Y también nuestro amigo Startop! - exclamé cuando él se inclinaba hacia mí. - Recuerda que tenía que venir a ayudarnos - dijo Herbert, - y tranquilízate. Esta alusión me obligó a incorporarme, aunque volví a caer a causa del dolor que me producía mi brazo. - ¿No ha pasado la ocasión, Herbert? ¿Qué noche es la de hoy? ¿Cuánto tiempo he estado aquí? Hice estas preguntas temiendo haber estado allí mucho tiempo, tal vez un día y una noche enteros, dos días o quizá más. -No ha pasado el tiempo aún. Todavía estamos a lunes por la noche. - ¡Gracias a Dios! - Y dispones aún de todo el día de mañana para descansar - dijo Herbert. - Pero ya veo que no puedes dejar de quejarte, mi querido Haendel. ¿Dónde te han hecho daño? ¿Puedes ponerte en pie? - Sí, sí – contesté, - y hasta podré andar. No me duele más que este brazo. Me lo pusieron al descubierto e hicieron cuanto les fue posible. Estaba muy hinchado e inflamado, y a duras penas podía soportar que me lo tocasen siquiera. Desgarraron algunos pañuelos para convertirlos en vendas y, después de habérmelo acondicionado convenientemente, me lo pusieron con el mayor cuidado en el cabestrillo, en espera de que llegásemos a la ciudad, donde me procurarían una loción refrescante. Poco después habíamos cerrado la puerta de la desierta casa de la compuerta y atravesábamos la cantera, en nuestro camino de regreso. El muchacho de Trabb, que ya se había convertido en un joven, nos precedía con una linterna, que fue la luz que vi acercarse a la puerta cuando aún estaba atado. La luna había empleado dos horas en ascender por el firmamento desde la última vez que la viera, y aunque la noche continuaba lluviosa, el tiempo era ya mejor. El vapor blanco del horno de cal pasó rozándonos cuando 206 llegamos a él, y así como antes había rezado una oración, entonces, mentalmente, dirigí al cielo unas palabras en acción de gracias. Como había suplicado a Herbert que me refiriese la razón de que hubiese llegado con tanta oportunidad para salvarme - cosa que al principio se negó a explicarme, pues insistió en que estuviera tranquilo, sin excitarme, - supe que, en mi apresuramiento al salir de mi casa, se me cayó la carta abierta, en donde él la encontró al llegar en compañía de Startop, poco después de mi salida. Su contenido le inquietó, y mucho más al advertir la contradicción que había entre ella y las líneas que yo le había dirigido apresuradamente. Y como aumentara su inquietud después de un cuarto de hora de reflexión, se encaminó a la oficina de la diligencia en compañía de Startop, que se ofreció a ir con él, a fin de averiguar a qué hora salía la primera diligencia. En vista de que ya había salido la última y como quiera que, a medida que se le presentaban nuevos obstáculos, su intranquilidad se convertía ya en alarma, resolvió tomar una silla de posta. Por eso él y Startop llegaron a El Jabalí Azul esperando encontrarme allí, o saber de mí por lo menos; pero como nada de eso ocurrió, se dirigieron a casa de la señorita Havisham, en donde ya se perdía mi rastro. Por esta razón regresaron al hotel (sin duda en los momentos en que yo me enteraba de la versión popular acerca de mi propia historia) para tomar un pequeño refrigerio y buscar un guía que los condujera por los marjales. Dio la casualidad de que entre los ociosos que había ante la puerta de la posada se hallase el muchacho de Trabb, fiel a su costumbre de estar en todos aquellos lugares en que no tenía nada que hacer, y parece que éste me había visto salir de la casa de la señorita Havisham hacia la posada en que cené. Por esta razón, el muchacho de Trabb se convirtió en su guía, y con él se encaminaron a la casa de la compuerta, pasando por el camino que llevaba allí desde la ciudad, y que yo había evitado. Mientras andaban, Herbert pensó que tal vez, en resumidas cuentas, podía darse el caso de que me hubiese llevado allí algún asunto que verdaderamente pudiese redundar en beneficio de Provis, y diciéndose que, si era así, cualquier interrupción podía ser desagradable, dejó a su guía y a Startop en el borde de la cantera y avanzó solo, dando dos o tres veces la vuelta a la casa, tratando de averiguar si ocurría algo desagradable. Al principio no pudo oír más que sonidos imprecisos y una voz ruda (esto ocurrió mientras mi cerebro reflexionaba con tanta rapidez) . y hasta tuvo dudas de que yo estuviese allí en realidad; mas, de pronto, yo grité pidiendo socorro, y él contestó a mis gritos y entró, seguido por sus dos compañeros. Cuando referí a Herbert lo que había sucedido en el interior de la casa, dijo que convenía ir inmediatamente, a pesar de lo avanzado de la hora, a dar cuenta de ello ante un magistrado, para obtener una orden de prisión contra Orlick; pero yo pensé que tal cosa podría detenernos u obligarnos a volver, lo cual sería fatal para Provis. Era imposible, por consiguiente, ocuparnos en ello, y por esta razón desistimos, por el momento, de perseguir a Orlick. Creímos prudente explicar muy poco de lo sucedido al muchacho de Trabb, pues estoy convencido de que habría tenido un desencanto muy grande de saber que su intervención me había evitado desaparecer en el horno de cal; no porque los sentimientos del muchacho fuesen malos, pero tenía demasiada vivacidad y necesitaba la variedad y la excitación, aunque fuese a costa de cualquiera. Cuando nos separamos le di dos guineas (cantidad que, según creo, estaba de acuerdo con sus esperanzas) y le dije que lamentaba mucho haber tenido alguna vez mala opinión de él (lo cual no le causó la más mínima impresión). Como el miércoles estaba ya muy cerca, decidimos regresar a Londres aquella misma noche, los tres juntos en una silla de posta y antes de que se empezara a hablar de nuestra aventura nocturna. Herbert adquirió una gran botella de medicamento para mi brazo, y gracias a que me lo curó incesantemente durante toda la noche, pude resistir el dolor al día siguiente. Amanecía ya cuando llegamos al Temple, y yo me metí en seguida en la cama, en donde permanecí durante todo el día. Me asustaba extraordinariamente el temor de enfermar y que a la mañana siguiente no tuviera fuerzas para lo que me esperaba; este recelo resultó tan inquietante, que lo raro fue que no enfermara de veras. No hay duda de que me habría encontrado mal a consecuencia de mis dolores físicos y mentales, de no haberme sostenido la excitación de lo que había de hacer al siguiente día. Y a pesar de que sentía la mayor ansiedad y de que las consecuencias de lo que íbamos a intentar podían ser terribles, lo cierto es que el resultado que nos aguardaba era impenetrable, a pesar de estar tan cerca. Ninguna precaución era más necesaria que la de contenernos para no comunicar con Provis durante todo el día; pero eso aumentaba todavía mi intranquilidad. Me sobresaltaba al oír unos pasos, creyendo que ya lo habían descubierto y preso y que llegaba un mensajero para comunicármelo. Me persuadí a mí mismo de que ya me constaba que lo habían capturado; que en mi mente había algo más que un temor o un presentimiento; que el hecho había ocurrido ya y que yo lo conocía de un modo misterioso. Pero como transcurría el día sin que llegara ninguna mala noticia, y en vista de que empezaba la noche, me acometió el temor de ser víctima de una enfermedad antes de que llegase la mañana. Sentía fuertes latidos de la sangre 207 en mi inflamado brazo, así como en mi ardorosa cabeza, de manera que creí que deliraba. Empecé a contar para calmarme, y llegué a cantidades fantásticas; luego repetí mentalmente algunos pasajes en verso y en prosa que me sabía de memoria. A veces, a causa de la fatiga de mi mente, me adormecía por breves instantes o me olvidaba de mis preocupaciones, y en tales casos me decía que ya se había apoderado de mí la enfermedad y que estaba delirando. Me obligaron a permanecer quieto durante todo el día, me curaron constantemente el brazo y me dieron bebidas refrescantes. Cuando me quedé dormido, me desperté con la misma aprensión que tuviera en la casa de la compuerta, es decir, que había pasado ya mucho tiempo y también la oportunidad de salvarlo. Hacia medianoche me levanté de la cama y me acerqué a Herbert, convencido de que había dormido por espacio de veinticuatro horas y que había pasado ya el miércoles. Aquél fue el último esfuerzo con que se agotaba a sí misma mi intranquilidad, porque a partir de aquel momento me dormí profundamente. Apuntaba la aurora del miércoles cuando miré a través de la ventana. Las parpadeantes luces de los puentes eran ya pálidas, y el sol naciente parecía un incendio en el horizonte. El río estaba aún oscuro y misterioso, cruzado por los puentes, que adquirían un color grisáceo, con algunas manchas rojizas que reflejaban el color del cielo. Mientras miraba a los apiñados tejados, entre los cuales sobresalían las torres de las iglesias, que se proyectaban en la atmósfera extraordinariamente clara, se levantó el sol y pareció como si alguien hubiese retirado un velo que cubría el río, pues en un momento surgieron millares y millares de chispas sobre sus aguas. También pareció como si yo me viese libre de un tupido velo, porque me sentí fuerte y sano. Herbert estaba dormido en su cama, y nuestro compañero de estudios hacía lo mismo en el sofá. No podía vestirme sin ayuda ajena, pero reanimé el fuego, que aún estaba encendido, y preparé el café para todos. A la hora conveniente se levantaron mis amigos, también descansados y vigorosos, y abrimos las ventanas para que entrase el aire fresco de la mañana, mirando a la marea que venía hacia nosotros. - Cuando sean las nueve - dij o alegremente Herbert, - vigila nuestra llegada y procura estar preparado en la orilla del río. ...

En la línea 2896

del libro Crimen y castigo

del afamado autor Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky

... Al que más temía era a Svidrigailof… En resumidas cuentas, que tenía en perspectiva no pocas preocupaciones. ...

En la línea 3277

del libro Crimen y castigo

del afamado autor Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky

... ‑En resumidas cuentas ‑dijo firmemente, levantándose y apartando a Porfirio‑, yo quiero saber claramente si me puedo considerar o no al margen de toda sospecha. Dígamelo, Porfirio Petrovitch; dígamelo ahora mismo y sin rodeos. ...

En la línea 3402

del libro Crimen y castigo

del afamado autor Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky

... Se había aclarado el inquietante misterio del día anterior. Y lo más notable era que había estado a punto de perderse por un hecho tan insignificante. Aquel hombre únicamente podía haber revelado que él, Raskolnikof, había ido allí para alquilar una habitación y hecho ciertas preguntas sobre las manchas de sangre. Por consiguiente, esto era todo lo que Porfirio Petrovitch podía saber; es decir, que tenía conocimiento de su acceso de delirio, pero de nada más, a pesar de su «arma psicológica de dos filos». En resumidas cuentas, que no sabía nada positivo. De modo que, si no surgían nuevos hechos (y no debían surgir), ¿qué le podían hacer? Aunque llegaran a detenerle, ¿cómo podrían confundirle? Otra cosa que podía deducirse era que Porfirio acababa de enterarse de su visita a la vivienda de las víctimas. Antes de ver al peletero no sabía nada. ...

En la línea 3532

del libro Crimen y castigo

del afamado autor Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky

... ‑¿Los hijos? ¿Ha dicho usted los hijos? ‑exclamó Andrés Simonovitch, estremeciéndose como un caballo de guerra que oye el son del clarín‑. Desde luego, es una cuestión social de la más alta importancia, estamos de acuerdo, pero que se resolverá mediante normas muy distintas de las que rigen ahora. Algunos llegan incluso a no considerarlos como tales, del mismo modo que no admiten nada de lo que concierne a la familia… Pero ya hablaremos de eso más adelante. Ahora analicemos tan sólo la cuestión de los cuernos. Le confieso que es mi tema favorito. Esta expresión baja y grosera difundida por Pushkin no figurará en los diccionarios del futuro. Pues, en resumidas cuentas, ¿qué es eso de los cuernos? ¡Oh, qué aberración! ¡Cuernos… ! ¿Por qué? Eso es absurdo, no lo dude. La unión libre los hará desaparecer. Los cuernos no son sino la consecuencia lógica del matrimonio legal, su correctivo, por decirlo así… , un acto de protesta… Mirados desde este punto de vista, no tienen nada de humillantes. Si alguna vez… , aunque esto sea una suposición absurda… , si alguna vez yo contrajera matrimonio legal y llevara esos malditos cuernos, me sentiría muy feliz y diría a mi mujer: «Hasta este momento, amiga mía, me he limitado a quererte; pero ahora te respeto por el hecho de haber sabido protestar… » ¿Se ríe… ? Eso prueba que no ha tenido usted valor para romper con los prejuicios… ¡El diablo me lleve… ! Comprendo perfectamente el enojo que supone verse engañado cuando se está casado legalmente; pero esto no es sino una mísera consecuencia de una situación humillante y degradante para los dos cónyuges. Porque cuando a uno le ponen los cuernos con toda franqueza, como sucede en las uniones libres, se puede decir que no existen, ya que pierden toda su significación, e incluso el nombre de cuernos. Es más, en este caso, la mujer da a su compañero una prueba de estimación, ya que le considera incapaz de oponerse a su felicidad y lo bastante culto para no intentar vengarse del nuevo esposo… ¡El diablo me lleve… ! Yo me digo a veces que si me casase, si me uniese a una mujer, legal o libremente, que eso poco importa, y pasara el tiempo sin que mi mujer tuviera un amante, se lo llevaría yo mismo y le diría: «Amiga mía, te amo de veras, pero lo que más me importa es merecer tu estimación.» ¿Qué le parece? ¿Tengo razón o no la tengo? ...

la Ortografía es divertida

Errores Ortográficos típicos con la palabra Resumidas

Cómo se escribe resumidas o rresumidas?

Cómo se escribe resumidas o rezumidaz?

Palabras parecidas a resumidas

La palabra fascinado

La palabra especias

La palabra chinescas

La palabra porcelana

La palabra mantel

La palabra restaurant

La palabra desterrado

Webs amigas:

Ciclos Fp de Automoción en Badajoz . Ciclos Fp de Administración y Finanzas en Badajoz . Ciclos Fp de Administración y Finanzas en Almería . - Hotel Flash en Alicante