Cual es errónea Asomar o Asomarr?

La palabra correcta es Asomar. Sin Embargo Asomarr se trata de un error ortográfico.

La falta ortográfica detectada en la palabra asomarr es que se ha eliminado o se ha añadido la letra r a la palabra asomar

Errores Ortográficos típicos con la palabra Asomar

Cómo se escribe asomar o hasomar?

Cómo se escribe asomar o asomarr?

Cómo se escribe asomar o azomar?

la Ortografía es divertida

Reglas relacionadas con los errores de r

Las Reglas Ortográficas de la R y la RR

Entre vocales, se escribe r cuando su sonido es suave, y rr, cuando es fuerte aunque sea una palabra derivada o compuesta que en su forma simple lleve r inicial. Por ejemplo: ligeras, horrores, antirreglamentario.

En castellano no es posible usar más de dos r

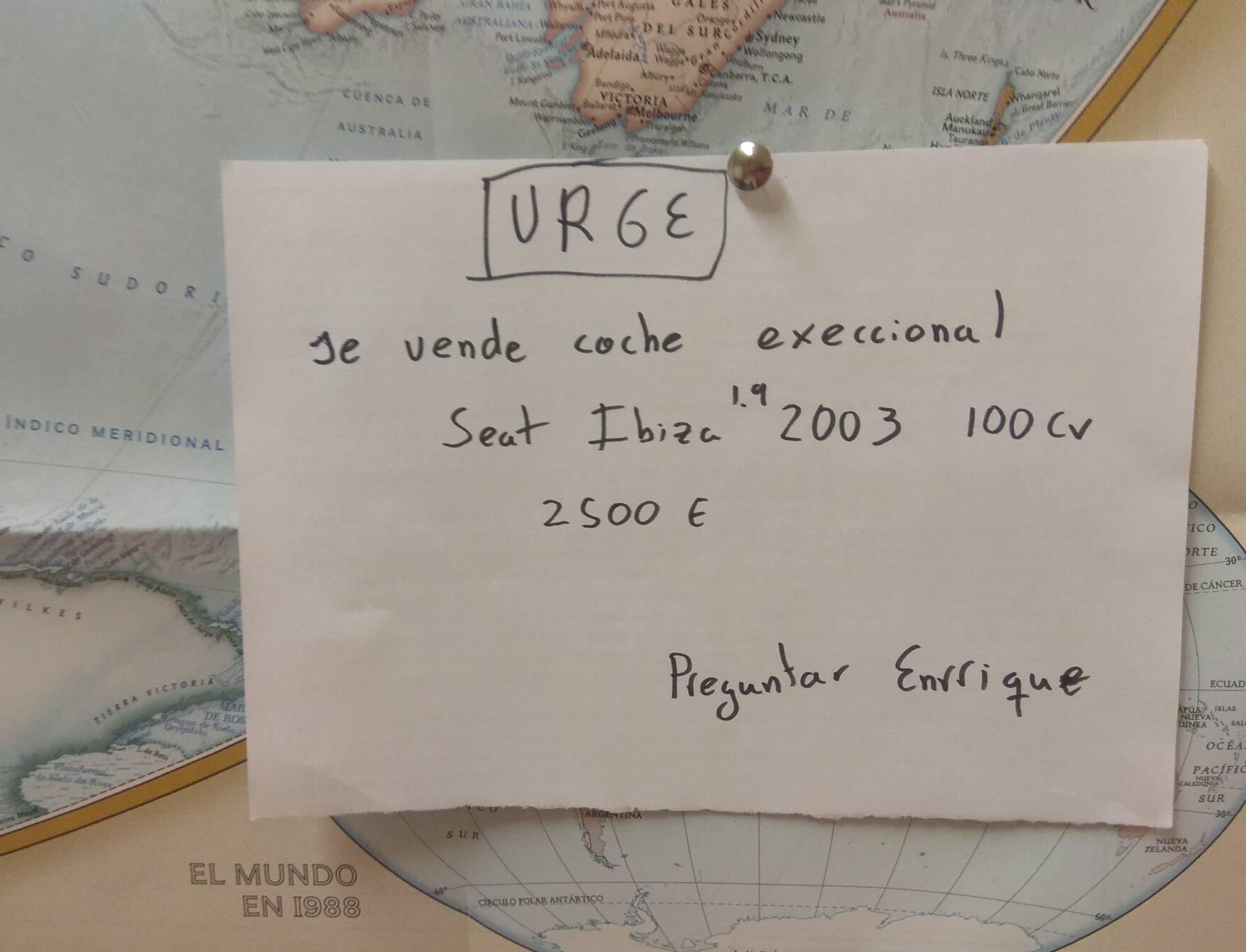

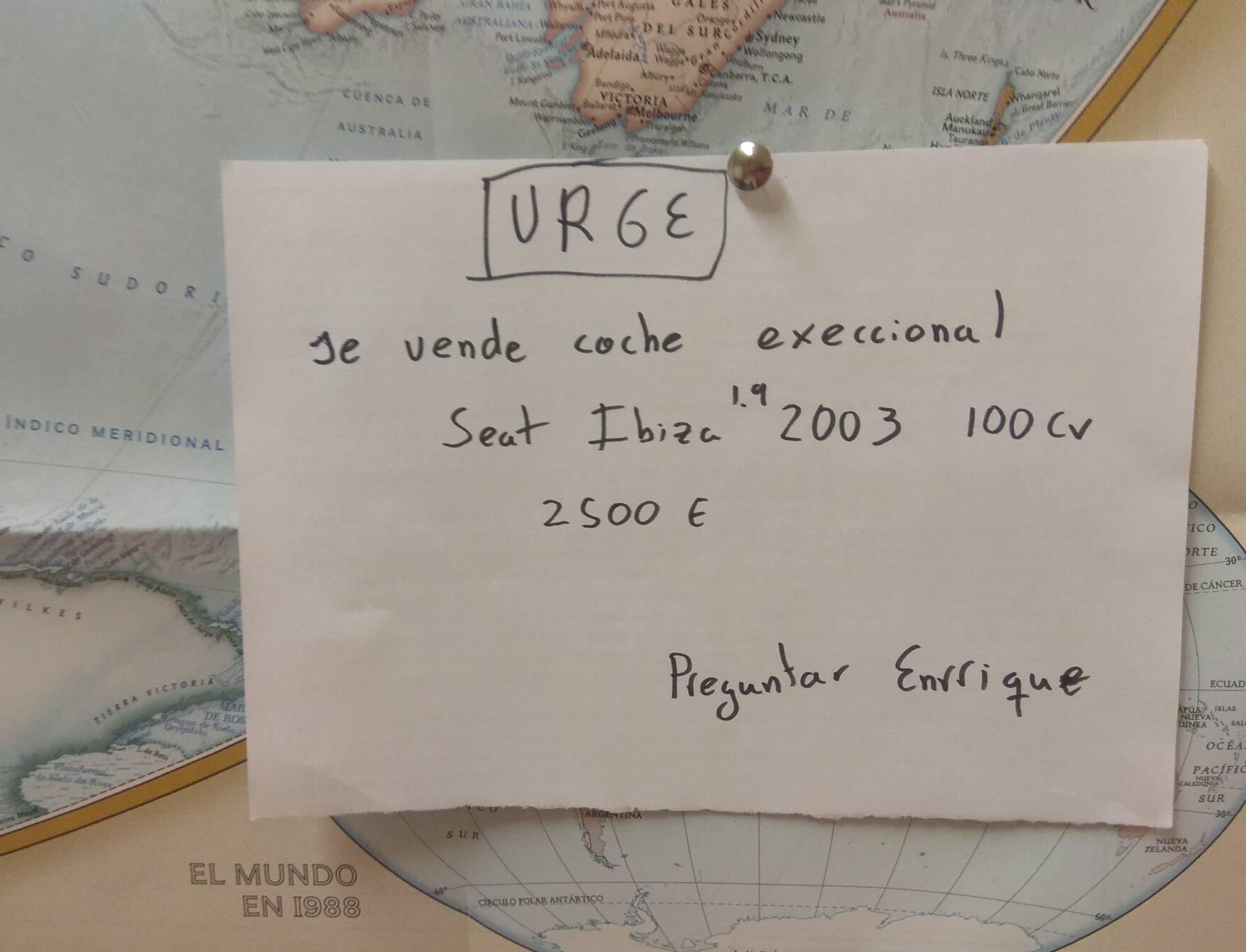

Mira que burrada ortográfica hemos encontrado con la letra r

Mira que burrada ortográfica hemos encontrado con la letra r

El Español es una gran familia

Algunas Frases de libros en las que aparece asomar

La palabra asomar puede ser considerada correcta por su aparición en estas obras maestras de la literatura.

En la línea 3237

del libro La Biblia en España

del afamado autor Tomás Borrow y Manuel Azaña

... Alzando los ojos vi asomar sobre los tejados de las casas los picos de unas montañas muy altas y sombrías. ...

En la línea 1370

del libro La Regenta

del afamado autor Leopoldo Alas «Clarín»

... Cuando aquella planta tierna comenzó a asomar a flor de tierra se encontró ya con un rodrigón al lado para que creciese derecha. ...

En la línea 4508

del libro La Regenta

del afamado autor Leopoldo Alas «Clarín»

... Tenía miedo; veía su virtud y su casa bloqueadas, y acababa de ver al enemigo asomar por una brecha. ...

En la línea 10614

del libro La Regenta

del afamado autor Leopoldo Alas «Clarín»

... Entonces solía don Víctor asomar la cabeza, con su gorro de borla dorada, por la puerta de escape que abría con cautela, sin ruido. ...

En la línea 13615

del libro La Regenta

del afamado autor Leopoldo Alas «Clarín»

... Quintanar, desde su escondite, vio asomar entre los balaustres negros del balcón una cruz dorada, remate de un pendón viejo y venerable. ...

En la línea 227

del libro El paraíso de las mujeres

del afamado autor Vicente Blasco Ibáñez

... 'Usted es muy feo, gentleman; usted es simplemente horrible. Su piel, vista por nuestros ojos, aparece llena de grietas, de hoyos y de sinuosidades. Como usted no ha podido afeitarse en dos o tres días, unas canas negras, redondas y agujereadas empiezan a asomar por los poros de su piel, creciendo con la misma rigidez que el hierro. Pero si le miran a usted con una lente de disminución, si le ven empequeñecido hasta el punto de que se borren tales detalles, reconozco que tiene usted un aspecto simpático y hasta se parece a algunas de las esposas de las altas personalidades que nos gobiernan. Yo pienso llegar a la capital mucho antes que usted, para rogar al Consejo Ejecutivo que le mire con lentes de tal clase. Así, su juicio será verdaderamente justo… . ...

En la línea 5357

del libro Fortunata y Jacinta

del afamado autor Benito Pérez Galdós

... Una mañana, al levantarse, vio que había caído durante la noche una gran nevada. El espectáculo que ofrecía la plaza era precioso; los techos enteramente blancos; todas las líneas horizontales de la arquitectura y el herraje de los balcones perfilados con purísimas líneas de nieve; los árboles ostentando cuajarones que parecían de algodón, y el Rey Felipe III con pelliza de armiño y gorro de dormir. Después de arreglarse volvió a mirar la plaza, entretenida en ver cómo se deshacía el mágico encanto de la nieve; cómo se abrían surcos en la blancura de los techos; cómo se sacudían los pinos su desusada vestimenta; cómo, en fin, en el cuerpo del Rey y en el del caballo, se desleían los copos y chorreaba la humedad por el bronce abajo. El suelo, a la mañana tan puro y albo, era ya al mediodía charca cenagosa, en la cual chapoteaban los barrenderos y mangueros municipales, disolviendo la nieve con los chorros de agua y revolviéndola con el fango para echarlo todo a la alcantarilla. Divertido era este espectáculo, sobre todo cuando restallaban los airosos surtidores de las mangas de riego, y los chicos se lanzaban a la faena, armados con tremendas escobas. Miraba esto Fortunata, cuando de repente… ¡ay, Dios mío!, vio a su marido; era él, Maximiliano, que entraba en la plaza por el arco del 7 de Julio, y tuvo que retroceder saltando más que de prisa, porque el chorro de agua le cortó el paso. Instintivamente se quitó la joven de su ventana; pero después se volvió a asomar, diciéndose: «Si aquí no puede verme… Lo que menos piensa él es que está tan cerca de mí… Vamos; da la vuelta… Se ha metido por los soportales. Sin duda va al café de Gallo a reunirse con su hermano, la otra cabeza de campanario. ¿Pero cómo es que le dejan salir solo? ¿Se habrá puesto bueno? ¿Estará mejor? ¡Pobre chico!… ». ...

En la línea 2002

del libro Grandes Esperanzas

del afamado autor Charles Dickens

... Un día, mientras estaba ocupado con mis libros y en compañía del señor Pocket, recibí una carta por correo, cuyo aspecto exterior me puso tembloroso, porque, a pesar de que no reconocí el carácter de letra del sobrescrito, adiviné qué mano la había trazado. No tenía encabezamiento alguno, como «Querido señor Pip», «Querido Pip», «Muy señor mío» o algo por el estilo, sino que empezaba así: «Iré a Londres pasado mañana, y llegaré en la diligencia del mediodía. Creo que se convino que usted saldría a recibirme. Por lo menos, ésta es la impresión de la señorita Havisham, y le escribo obedeciendo sus indicaciones. Ella le manda su saludo. Su afectísima, Estella.» De haber tenido tiempo, probablemente habría encargado varios trajes nuevos para semejante ocasión; pero como no lo tenía, me fue preciso contentarme con los que ya poseía. Perdí inmediatamente el apetito, y hasta que llegó el día solemne no gocé de descanso ni de tranquilidad. Pero su llegada no me trajo nada de eso, porque entonces estuve peor que nunca, y empecé a rondar el despacho de la diligencia de la calle Wood, Cheapside, antes de que el vehículo pudiera haber salido de E1 Jabalí Azul de nuestra ciudad. A pesar de que estaba perfectamente enterado de todo, no me atrevía a perder de vista el despacho por más de cinco minutos; y había ya pasado media hora, siguiendo esta conducta poco razonable, de la guardia de cuatro o cinco horas que me esperaba, cuando se presentó ante mí el señor Wemmick. - ¡Hola, señor Pip! - exclamó -. ¿Cómo está usted? Jamás me habría figurado que rondase usted por aquí. Le expliqué que esperaba a cierta persona que había de llegar en la diligencia, y luego le pregunté por su padre y por el castillo. - Ambos están muy bien, muchas gracias - dij o Wemmick-, y especialmente mi padre. Está muy bien. Pronto cumplirá los ochenta y dos años. Tenía la intención de disparar ochenta y dos cañonazos en tal día, pero temo que se quejarán los vecinos y que el cañón no pudiese resistir la presión. Sin embargo, ésta no es conversación propia de Londres. ¿Adónde se figura usted que voy ahora? - A su oficina - contesté, en vista de que, al parecer, iba en aquella dirección. - A otro lugar vecino - replicó Wemmick. - Voy a Newgate. En estos momentos estamos ocupados en un caso de robo en casa de un banquero, y vengo de visitar el lugar del suceso. Ahora he de ir a cambiar unas palabras con nuestro cliente. - ¿Fue su cliente el que cometió el robo? - pregunté. - ¡No, caramba! - contestó secamente Wemmick -. Pero le acusan de ello. Lo mismo nos podría suceder a usted o a mí. Cualquiera de los dos podría ser acusado de eso. - Lo más probable es que no nos acusen a ninguno de los dos - observé. - ¡Bien! - dijo Wemmick tocándome el pecho con el dedo índice -. Es usted muy listo, señor Pip. ¿Le gustaría hacer una visita a Newgate? ¿Tiene tiempo para eso? Tenía tanto tiempo disponible, que la proposición fue para mí un alivio, a pesar de que no se conciliaba con mi deseo latente de vigilar la oficina de la diligencia. Murmurando algunas palabras para advertirle que 124 iría a enterarme de si tenía tiempo para acompañarle, entré en la oficina y por el empleado averigüé con la mayor precisión y poniendo a prueba su paciencia el momento en que debía llegar la diligencia, en el supuesto de que no hubiese el menor retraso, cosa que yo conocía de antemano con tanta precisión como él mismo. Luego fui a reunirme con el señor Wemmick y, fingiendo sorpresa al consultar mi reloj, en vista de los datos obtenidos, acepté su oferta. En pocos minutos llegamos a Newgate y atravesando la casa del guarda, en cuyas paredes colgaban algunos grillos entre los reglamentos de la cárcel, penetramos en el recinto de ésta. En aquel tiempo, las cárceles estaban muy abandonadas y lejano aún el período de exagerada reacción, subsiguiente a todos los errores públicos, que, en suma, es su mayor y más largo castigo. Así, los criminales no estaban mejor alojados y alimentados que los soldados (eso sin hablar de los pobres), y rara vez incendiaban sus cárceles con la comprensible excusa de mejorar el olor de su sopa. Cuando Wemmick y yo llegamos allí, era la hora de visita; un tabernero hacía sus rondas llevando cerveza que le compraban los presos a través de las rejas. Los encarcelados hablaban con los amigos que habían ido a visitarlos, y la escena era sucia, desagradable, desordenada y deprimente. Me sorprendió ver que Wemmick circulaba por entre los presos como un jardinero por entre sus plantas. Se me ocurrió esta idea al observar que miraba a un tallo crecido durante la noche anterior y le decía: - ¡Cómo, capitán Tom! ¿Está usted aquí? ¿De veras? - Luego añadió -: ¿Está Pico Negro detrás de la cisterna? Durante los dos meses últimos no le esperaba a usted. ¿Cómo se encuentra? Luego se detenía ante las rejas y escuchaba con la mayor atención las ansiosas palabras que murmuraban los presos, siempre aisladamente. Wemmick, con la boca parecida a un buzón, inmóvil durante la conferencia, miraba a sus interlocutores como si se fijara en los adelantos que habían hecho desde la última vez que los observó y calculase la época en que florecían, con ocasión de ser juzgados. Era muy popular, y observé que corría a su cargo el departamento familiar de los negocios del señor Jaggers, aunque algo de la condición de éste parecía rodearle, impidiendo la aproximación más allá de ciertos límites. Expresaba su reconocimiento de cada cliente sucesivo por medio de un movimiento de la cabeza y por el modo de ajustarse más cómodamente el sombrero con ambas manos. Luego cerraba un poco el buzón y se metía las manos en los bolsillos. En uno o dos casos se originó una dificultad con referencia al aumento de los honorarios, y entonces Wemmick, retirándose cuanto le era posible de la insuficiente cantidad de dinero que le ofrecían, replicaba: - Es inútil, amigo. Yo no soy más que un subordinado. No puedo tomar eso. Haga el favor de no tratar así a un subordinado. Si no puede usted reunir la cantidad debida, amigo, es mejor que se dirija a un principal; en la profesión hay muchos principales, según ya sabe, y lo que no basta para uno puede ser suficiente para otro; ésta es mi recomendación, hablando como subordinado. No se esfuerce en hablar en vano. ¿Para qué? ¿A quién le toca ahora? Así atravesamos el invernáculo de Wemmick, hasta que él se volvió hacia mí, diciéndome: - Fíjese en el hombre a quien voy a dar la mano. Lo habría hecho aun sin esta advertencia, porque hasta entonces no había dado la mano a nadie. Tan pronto como acabó de hablar, un hombre de aspecto majestuoso y muy erguido (a quien me parece ver cuando escribo estas líneas), que llevaba una chaqueta usada de color de aceituna y cuyo rostro estaba cubierto de extraña palidez que se extendía sobre el rojo de su cutis, en tanto que los ojos le bailaban de un lado a otro, aun cuando se esforzaba en prestarles fijeza, se acercó a una esquina de la reja y se llevó la mano al sombrero, cubierto de una capa grasa, como si fuese caldo helado, haciendo un saludo militar algo jocoso. -Buenos días, coronel - dijo Wemmick -. ¿Cómo está usted, coronel? - Muy bien, señor Wemmick. - Se hizo todo lo que fue posible, pero las pruebas eran abrumadoras, coronel. - Sí, eran tremendas. Pero no importa. - No, no - replicó fríamente Wemmick, - a usted no le importa. - Luego, volviéndose hacia mí, me dijo -: Este hombre sirvió a Su Majestad. Estuvo en la guerra y compró su licencia. - ¿De veras? - pregunté. Aquel hombre clavó en mí sus ojos y luego miró alrededor de mí. Hecho esto, se pasó la mano por los labios y se echó a reír. - Me parece, caballero, que el lunes próximo ya no tendré ninguna preocupación - dijo a Wemmick. - Es posible - replicó mi amigo, - pero no se sabe nada exactamente. - Me satisface mucho tener la oportunidad de despedirme de usted, señor Wemmick-dijo el preso sacando la mano por entre los hierros de la reja. 125 - Muchas gracias - contestó Wemmick estrechándosela -. Lo mismo digo, coronel. - Si lo que llevaba conmigo cuando me prendieron hubiese sido legítimo, señor Wemmick - dijo el preso, poco inclinado, al parecer, a soltar la mano de mi amigo, - entonces le habría rogado el favor de llevar otra sortija como prueba de gratitud por sus atenciones. - Le doy las gracias por la intención - contestó Wemmick -. Y, ahora que recuerdo, me parece que usted era aficionado a criar palomas de raza. - El preso miró hacia el cielo. - Tengo entendido que poseía usted una cría muy notable de palomas mensajeras. ¿No podría encargar a alguno de sus amigos que me llevase un par a mi casa, siempre en el supuesto de que no pueda usted utilizarlas de otro modo? - Así se hará, caballero. - Muy bien - dijo Wemmick. - Las cuidaré perfectamente. Buenas tardes, coronel. - ¡Adiós! Se estrecharon nuevamente las manos, y cuando nos alejábamos, Wemmick me dijo: - Es un monedero falso y un obrero habilísimo. Hoy comunicarán la sentencia al jefe de la prisión, y con toda seguridad será ejecutado el lunes. Sin embargo, como usted ve, un par de palomas es algo de valor y fácilmente transportable. Dicho esto, miró hacia atrás a hizo una seña, moviendo la cabeza, a aquella planta suya que estaba a punto de morir, y luego miró alrededor, mientras salíamos de la prisión, como si estuviese reflexionando qué otro tiesto podría poner en el mismo lugar. Cuando salimos de la cárcel atravesando la portería, observé que hasta los mismos carceleros no concedían menor importancia a mi tutor que los propios presos de cuyos asuntos se encargaba. - Oiga, señor Wemmick - dijo el carcelero que nos acompañaba, en el momento en que estábamos entre dos puertas claveteadas, una de las cuales cerró cuidadosamente antes de abrir la otra -. ¿Qué va a hacer el señor Jaggers con este asesino de Waterside? ¿Va a considerar el asunto como homicidio o de otra manera? - ¿Por qué no se lo pregunta usted a él? - replicó Wemmick. - ¡Oh, pronto lo dice usted! - replicó el carcelero. - Así son todos aquí, señor Pip - observó Wemmick volviéndose hacia mí mientras se abría el buzón de su boca. - No tienen reparo alguno en preguntarme a mí, el subordinado, pero nunca les sorprenderá usted dirigiendo pregunta alguna a mi principal. - ¿Acaso este joven caballero es uno de los aprendices de su oficina? - preguntó el carcelero haciendo una mueca al oír la expresión del señor Wemmick. - ¿Ya vuelve usted? - exclamó Wemmick. - Ya se lo dije - añadió volviéndose a mí. - Antes de que la primera pregunta haya podido ser contestada, ya me hace otra. ¿Y qué? Supongamos que el señor Pip pertenece a nuestra oficina. ¿Qué hay con eso? - Pues que, en tal caso - replicó el carcelero haciendo otra mueca, - ya sabrá cómo es el señor Jaggers. - ¡ Vaya! - exclamó Wemmick dando un golpecito en son de broma al carcelero. - Cuando se ve usted ante mi principal se queda tan mudo como sus propias llaves. Déjenos salir, viejo zorro, o, de lo contrario, haré que presente una denuncia contra usted por detención ilegal. E1 carcelero se echó a reír, nos dio los buenos días y se quedó riéndose a través del ventanillo, hasta que llegamos a los escalones de la calle. - Mire usted, señor Pip - dijo Wemmick con acento grave y tomándome confidencialmente el brazo para hablarme al oído-. Lo mejor que hace el señor Jaggers es no descender nunca de la alta situación en que se ha colocado. Este coronel no se atreve a despedirse de él, como tampoco el carcelero a preguntarle sus intenciones con respecto a un caso cualquiera. Así, sin descender de la altura en que se halla, hace salir a su subordinado. ¿Comprende usted? Y de este modo se apodera del cuerpo y del alma de todos. Yo me quedé muy impresionado, y no por vez primera, acerca de la sutileza de mi tutor. Y, para confesar la verdad, deseé de todo corazón, y tampoco por vez primera, haber tenido otro tutor de inteligencia y de habilidades más corrientes. El señor Wemmick y yo nos despedimos ante la oficina de Little Britain, en donde estaban congregados, como de costumbre, varios solicitantes que esperaban ver al señor Jaggers; yo volví a mi guardia ante la oficina de la diligencia, teniendo por delante tres horas por lo menos. Pasé todo este tiempo reflexionando en lo extraño que resultaba el hecho de que siempre tuviera que relacionarse con mi vida la cárcel y el crimen; que en mi infancia, y en nuestros solitarios marjales, me vi ante el crimen por primera vez en mi vida, y que reapareció en otras dos ocasiones, presentándose como una mancha que se hubiese debilitado, pero no desaparecido del todo; que tal vez de igual modo iba a impedirme la fortuna y hasta el mismo porvenir. Mientras así estaba reflexionando, pensé en la hermosa y joven Estella, orgullosa y refinada, que venía hacia mí, y con el mayor aborrecimiento me fijé en el contraste que había entre la prisión ,y ella 126 misma. Deseé entonces que Wemmick no me hubiese encontrado, o que yo no hubiera estado dispuesto a acompañarle, para que aquel día, entre todos los del año, no me rodeara la influencia de Newgate en mi aliento y en mi traje. Mientras iba de un lado a otro me sacudí el polvo de la prisión, que había quedado en mis pies, y también me cepillé con la mano el traje y hasta me esforcé en vaciar por completo mis pulmones. Tan contaminado me sentía al recordar quién estaba a punto de llegar, que cuando la diligencia apareció por fin, aún no me veía libre de la mancilla del invernáculo del señor Wemmick. Entonces vi asomar a una ventanilla de la diligencia el rostro de Estella, la cual, inmediatamente, me saludó con la mano. ¿Qué sería aquella indescriptible sombra que de nuevo pasó por mi imaginación en aquel instante? ...

En la línea 2025

del libro Grandes Esperanzas

del afamado autor Charles Dickens

... ¿Para qué interrumpirme a fin de preguntarme si mi antipatía hacia Provis podía deberse a Estella? ¿Para qué entretenerme en mi camino, a fin de comparar el estado de mi mente entre cuando traté de limpiarme de la mancha de la prisión, antes de ir al encuentro de Estella en la oficina de la diligencia, con el estado mental en que me hallaba ahora, al considerar el abismo que se había abierto entre Estella, en su orgullo y belleza, y el presidiario a quien albergaba en mi casa? No por hacerlo sería mejor el camino ni tampoco el final que nos estuviese reservado a todos. Eso no sería de ningún beneficio para mi protector ni para mí. Esta narración me había producido otro temor; o, mejor dicho, tal relato había dado forma y objeto a un temor que sentía inconscientemente. Si Compeyson vivía y descubría por azar el regreso de Provis, no serían ya dudosas las consecuencias. Nadie mejor que yo estaba persuadido de que Compeyson tenía un miedo horrible a Provis, y no era difícil imaginar que un hombre como él, a juzgar por la descripción que se nos había hecho, no vacilaría en lo más mínimo en librarse de un enemigo delatándolo. Hasta entonces, yo no había dicho una sola palabra a Provis acerca de Estella, y estaba firmemente decidido a no hacerlo. Pero dije a Herbert que antes de marcharme al extranjero deseaba ver a Estella y a la señorita Havisham. Esto ocurrió en cuanto nos quedamos solos por la noche del mismo día en que Provis nos refirió su historia. Resolví, pues, ir a Richmond al siguiente día, y así lo hice. Al presentarme a la señora Brandley, ésta hizo llamar a la doncella de Estella, quien me dijo que la joven había marchado al campo. ¿Adónde? A la casa Satis, como de costumbre. Repliqué que no era como de costumbre, pues hasta entonces nunca había ido sin mí. Pregunté cuándo estaría de regreso, pero advertí una reserva especial en la respuesta, que aumentó mi perplejidad. La doncella me dijo que, según se imaginaba, no regresaría por algún tiempo. Nada pude adivinar ni comprender por tales palabras, excepto el hecho de que deliberadamente se proponían que yo no pudiese comprenderlo, y, así, volví a mi casa completamente desencantado. Por la noche volví a consultar con Herbert después de la marcha de Provis (y debo repetir que yo siempre le acompañaba hasta su alojamiento y observaba con la mayor atención alrededor de mí), y en nuestra conversación, después de tratar del asunto, llegamos a la conclusión de que nada podía decidirse acerca del proyectado viaje al extranjero hasta que yo regresara de mi visita a la señorita Havisham. Mientras tanto, Herbert y yo reflexionamos acerca de lo que más convendría decir, o bien que teníamos la sospecha y el temor de que alguien nos vigilara, receloso, o excusarnos en el hecho de que, como yo no había estado nunca en el extranjero, me resultaría agradable hacer un viaje. Nos constaba de antemano que él aceptaría 169 cualquier cosa que yo le propusiera. Por otra parte, Herbert y yo convinimos en que no había que pensar en que Provis continuara muchos días en el mismo peligro a que estaba expuesto. Al día siguiente cometí la bajeza de fingir que iba a cumplir una promesa hecha a Joe de ir a verle; yo era capaz de cometer cualquier indignidad con relacion a Joe o a su nombre. Mientras durase mi ausencia, Provis debería tener el mayor cuidado, y Herbert se encargaría de él como lo hacía yo. Me proponía estar ausente una sola noche, y a, mi regreso debería empezar, según las ideas de Provis, mi carrera como caballero rico. Entonces se me ocurrió, y, según vi más tarde, también se le ocurrió a Herbert, que podríamos inducirle a ir al extranjero con la excusa de hacer compras o algo por el estilo. Habiendo dispuesto así mi visita a la señorita Havisham, salí en la primera diligencia del día siguiente, cuando apenas había luz en el cielo, y nos encontramos en plena carretera al asomar el día, que parecía avanzar despacio, quejándose y temblando de frío, envuelto como estaba en capas de nubes y andrajos de niebla, cual si fuese un mendigo. Cuando llegamos a El Jabalí Azul, después de viajar entre la lluvia, ¡cuál no sería mi asombro al ver en el umbral de la puerta, con un mondadientes en la mano y contemplando la diligencia, a Bentley Drummle! Como él fingió no haberme visto, yo hice como si no le reconociera. Tal actitud era muy ridícula por ambas partes, y más aún porque luego entramos a la vez en la sala del café, en donde él acababa de terminar su desayuno y en donde ordené que me sirvieran el mío. Me era violento en grado sumo verle en la ciudad, puesto que de sobra sabía la causa de su permanencia en ella. Fingiendo que me entregaba a la lectura de un periódico local de fecha remota, en el que no había nada tan legible como las manchas de café, de encurtidos, de salsas de pescado, de manteca derretida y de vino de que estaba lleno, como si el papel hubiese contraído el sarampión de un modo muy irregular, me senté a mi mesa en tanto que él permanecía ante el fuego. Poco a poco me pareció insoportable que estuviera allí, y por esta causa me puse en pie, decidido a gozar de mi parte de calor en la chimenea. Para alcanzar el atizador a fin de reanimar el fuego, tuve que pasar mis manos por detrás de sus piernas; pero, sin embargo, continué fingiendo que no le conocía. - ¿Es un desaire? - preguntó el señor Drummle. - ¡Oh! - exclamé, con el atizador en la mano. - ¿Es usted? ¿Cómo está usted? Me preguntaba quién me impediría gozar del calor del fuego. Dicho esto, revolví las brasas de un modo tremendo y después me planté al lado del señor Drummle, con los hombros rígidos y de espaldas al fuego. - ¿Acaba usted de llegar? - preguntó el señor Drummle dándome un ligero empujón hacia un lado. - Sí - le contesté, empujándole, a mi vez, con mi hombro. - Es un lugar horrible - dijo Drummle. - Según tengo entendido, es su país. - Sí – asentí. - Y creo que su Shropshire es completamente igual a esto. - No se le parece en nada absolutamente - contestó Drummle. Luego se miró las botas, y yo le imité mirándome las mías. Un momento más tarde, el señor Drummle miró mis botas, y yo las suyas, en justa correspondencia. - ¿Hace mucho que está usted aquí? - le pregunté, decidido a no dejarme alejar una sola pulgada del fuego. - Lo bastante para estar cansado - contestó Drummle fingiendo un bostezo, pero igualmente decidido a no alejarse. - ¿Estará aún mucho tiempo? - No puedo decirlo - contestó Drummle. - ¿Y usted? - No puedo decirlo - repliqué. Entonces experimenté la sensación de que si en aquel momento el señor Drummle hubiese hecho la menor tentativa para disfrutar de más sitio ante el fuego, yo le habría arrojado contra la ventana, y también comprendí que si mi hombro hubiese expresado la misma pretensión, el señor Drummle me habría arrojado a la mesa más cercana. Él se puso a silbar, y yo hice lo mismo. - Por aquí abundan los marjales, según creo - observó Drummle. - Sí. ¿Y qué? - repliqué. El señor Drummle me miró, luego se fijó en mis botas y dijo: - ¡Oh! Y se echó a reír. - ¿Está usted de buen humor, señor Drummle? 170 - No – contestó, - no puede decir se que lo esté. Voy a pasear a caballo. Para pasar el rato me propongo explorar esos marjales. Me han dicho que junto a ellos hay varias aldeas y que hay tabernas y herrerías curiosas… ¡Camarero! - ¿Qué desea el señor? - ¿Está ensillado mi caballo? - Lo han llevado ya ante la puerta, señor. -Muy bien. Ahora fíjate. Hoy la señorita no saldrá a caballo, porque el tiempo sigue malo. - Muy bien, señor. - Y yo no vendré a comer, porque iré a hacerlo a casa de la señorita. - Muy bien, señor. Drummle me miró con tal expresión de triunfo en su carota de grandes mandíbulas, que el corazón me dolió a pesar de la estupidez de aquel hombre, exasperándome de tal manera que me sentí inclinado a cogerlo en mis brazos (de igual modo como en las historias de ladrones se cuenta que los bandidos cogían a las damas) para sentarlo a la fuerza sobre las brasas. Una cosa resultaba evidente en nosotros, y era que, de no venir nadie en nuestra ayuda, ninguno de los dos sería capaz de abandonar el fuego. Allí estábamos ambos, con los hombros y los pies en contacto, sin movernos a ningún lado ni por espacio de una pulgada. Desde allí podíamos ver el caballo ante la puerta y entre la lluvia; mi desayuno estaba servido en la mesa, en tanto que ya habían retirado el servicio de Drummle; el camarero me invitaba a sentarme, y yo le hice una señal de asentimiento, pero los dos continuábamos inmóviles ante el fuego. - ¿Ha estado usted recientemente en «La Enramada»? - preguntó Drummle. - No - le contesté. - Ya quedé más que satisfecho de los Pinzones la última vez que estuve. - ¿Fue cuando tuvimos aquella pequeña diferencia de opinión? - Sí - le contesté secamente. - ¡Caramba! - exclamó él. - Demostró usted ser muy ligero de cascos. No debía haber perdido tan pronto su presencia de ánimo. - Señor Drummle - le contesté, - no es usted quién para darme consejos acerca del particular. Cuando pierdo el dominio sobre mí mismo (y con eso no admito que me ocurriese en aquella ocasión), por lo menos no tiro vasos a la cabeza de las personas. - Pues yo sí - contestó Drummle. Después de mirarle una o dos veces con expresión de ferocidad que aumentaba a cada momento, dije: - Señor Drummle, yo no he buscado esta conversación, que, por otra parte, no me parece nada agradable. - Seguramente no lo es - dijo con altanería y mirándome por encima del hombro. - No me lo parece ni remotamente. - Por lo tanto – continué, - y si me lo permite, me aventuraré a indicar la conveniencia de que en adelante no exista entre nosotros la menor comunicación. - Ésta es también mi opinión - dijo Drummle, - y lo habría indicado yo mismo, o lo hubiera hecho sin advertirlo. Pero no pierda usted los estribos. ¿No ha perdido ya bastante? - ¿Qué quiere usted decir, caballero? - ¡Camarero! - llamó Drummle como si quisiera contestarme de esta manera. El llamado acudió. -Fíjate bien. Supongo que has comprendido que la señorita no paseará hoy a caballo y que yo cenaré en su casa. - Lo he entendido muy bien, señor. Cuando el camarero, poniendo la mano en la tetera, vio que estaba muy fría, me dirigió una mirada suplicante y se marchó. Drummle, teniendo el mayor cuidado de no mover su hombro que se tocaba con el mío, sacó un cigarro del bolsillo, mordió la punta y lo encendió, pero sin demostrar su intención de apartarse lo más mínimo. Enfurecido como estaba, comprendí que no podríamos cruzar una sola palabra más sin hablar de Estella, nombre que no pódría consentirle que pronunciase; por esta razón, me quedé mirando fijamente a la pared, como si no hubiese nadie en la sala y yo mismo me obligara a guardar silencio. Es imposible decir cuánto tiempo habríamos permanecido en tan ridícula situación, pero en aquel momento entraron tres granjeros ricos, a los que acompañó el camarero sin duda alguna y que aparecieron en la sala del café desabrochándose sus grandes abrigos y frotándose las manos. Y como quiera que dieron una carga en dirección al fuego, no tuvimos más remedio que retirarnos. 171 A través de la ventana le vi agarrando las crines del cuello de su caballo y montando del modo brutal que le era peculiar. Luego desapareció. Me figuré que se había marchado, cuando volvió pidiendo fuego para el cigarro que tenía en la boca. Apareció un hombre con el traje lleno de polvo, a fin de darle con qué encender, e ignoro de dónde salió, si del patio de la posada o de la calle. Y mientras Drummle se inclinaba sobre la silla para encender el cigarro y se reía, moviendo la cabeza en dirección a la sala del café, los hombros inclinados y el revuelto cabello de aquel hombre, que me daba la espalda, me hicieron recordar a Orlick. Demasiado preocupado por otras cosas para sentir interés en averiguar si lo era o no, o para tocar siquiera el desayuno, me lavé la cara y las manos para quitarme el polvo del viaje y me dirigí a la vieja y tan recordada casa, que mejor habría sido para mí no ver nunca en la vida y en la que ojalá no hubiese entrado jamás. ...

En la línea 780

del libro Un viaje de novios

del afamado autor Emilia Pardo Bazán

... -¡No, mujer, quia! Aún ha de asomar tres o cuatro veces las narices. ...

En la línea 1085

del libro Un viaje de novios

del afamado autor Emilia Pardo Bazán

... En cuanto a Perico, escondió la cabeza entre las manos, y murmuró más de tres docenas de «Jesús, Jesús… Válgame Dios, válgame Dios… Qué desgracia, qué desgracia… » y aún debo añadir, en honra de la sensibilidad del insigne pollo, que se demudó bastante su rostro, y pugnaron por asomar a sus lagrimales, y asomaron al fin, unas cuantas gotas de eso que los poetas llaman rocío del alma. No quise omitir estos pormenores, a fin de que no se crea que Perico era malo, siendo así, que de investigaciones y curiosos datos estadísticos resulta que aún valía más que las dos terceras partes de la prole de Adán. Triste y mustio de veras, se dejó conducir por Miranda a su cuarto, y es cosa averiguada también, que en todo el curso de aquel día no entraron en su cuerpo más alimentos que dos tazas de té y un huevo pasado por agua, que la extrema debilidad le obligó a sorber, entrada ya la noche. ...

Más información sobre la palabra Asomar en internet

Asomar en la RAE.

Asomar en Word Reference.

Asomar en la wikipedia.

Sinonimos de Asomar.

Palabras parecidas a asomar

La palabra relojero

La palabra pesquisas

La palabra encendidas

La palabra empinada

La palabra usual

La palabra caminata

La palabra obscuras

Webs amigas:

Ciclos formativos en La Gomera . Ciclos formativos en Zaragoza . Ciclos Fp de Administración y Finanzas en Menorca . - Hotel en Matalascañas Gran Hotel del Coto